„Wunderlicher, großer Mensch”

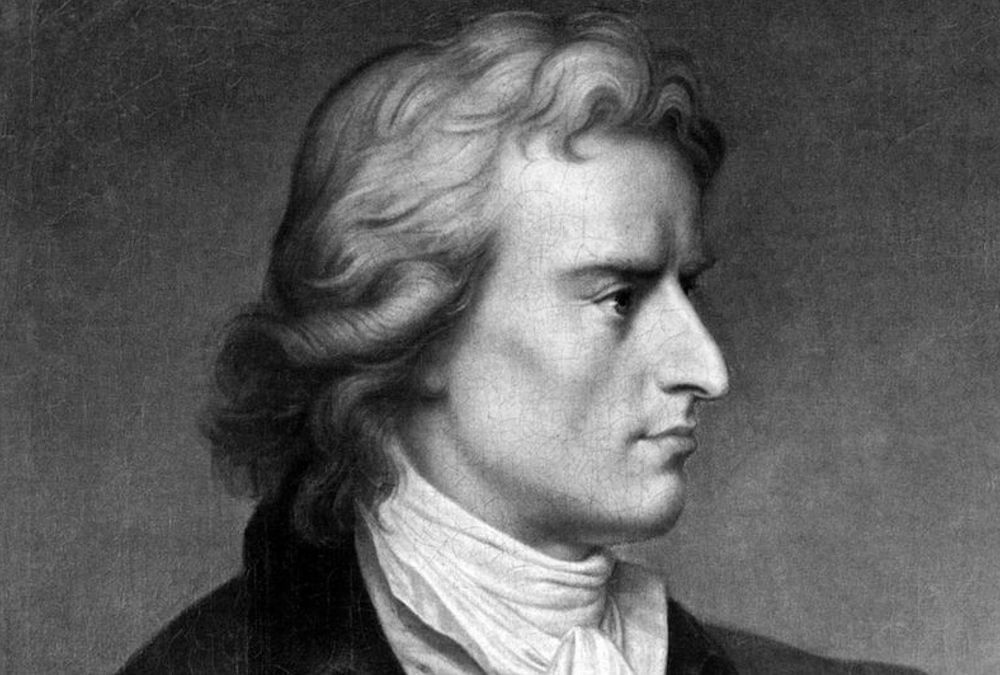

Wer ihn liest, kann etwas lernen – und eine einzigartige Sprache genießen: Vor 200 Jahren starb der Dichter, Dramatiker und Historiker Friedrich Schiller

Als Ärzte seinen Körper öffneten, stieß man auf das schaurige Betriebsgeheimnis seines Geistes. Er hatte es zuvor gewissermaßen angekündigt; in seinen Essays stehen Sätze wie: „Der endliche Geist ist derjenige, der nicht anders als durch Leiden tätig wird”, oder: „Es gibt in dem Menschen keine andere Macht als seinen Willen.”

Nun enthüllte sich post mortem eine Leidensgeschichte, wie sie sogar in dem gut gefüllten Lazarett namens Literaturgeschichte einzigartig ist. Den rechten Lungenflügel des Toten fand man „brandig, breiig und ganz desorganisiert”, zudem mit Rippenfell und Herzbeutel derart verwachsen, „daß es kaum mit dem Messer zu trennen war”. Die linke Lunge war „marmoriert mit Eiterpunkten”, das Herz „ohne Muskelsubstanz” und „in kleine Stücke” zerpflückbar, die Leber an den Rändern „brandig”, die Gallenblase doppelt so groß wie normal und „strotzend von Galle”, die Milz „um 2/3 größer als sonst”, beide Nieren „in ihrer Substanz aufgelöst und völlig verwachsen”. Man müsse sich wundern, schließt der Bericht, „wie der arme Mann so lange hat leben können”.

Die Antwort gibt in „Wallensteins Tod” die Titelgestalt: „Es ist der Geist, der sich den Körper baut.” Im Falle Schillers ruinierte dieser jenen peu à peu durch Schlafmangel, Alkohol, Tabak und diätische Rosskuren, und zwar im Verbund mit einer chronischen Krankheit, die den Dichter Anfang 1791 erstmals an den Rand des Todes beförderte und als „kruppöse Pneumonie, begleitet von trockener Rippenfellentzündung” diagnostiziert wurde. Zugleich riss der Geist auf seinen Höhenflügen den schwächelnden Leib mit sich. Am 9. Mai 1805 gab der geplagte Körper nach 45 Erdenjahren auf.

Das ist jetzt exakt 200 Jahre her und ein guter Zeitpunkt, nach dem Unsterblichkeitsgrad jenes Autors zu fragen, der einst als Deutschlands Nationaldichter schlechthin gegolten hat. Bis ins 20. Jahrhundert hinein konnten Menschen aus sämtlichen Volksschichten ganze Gedichte von ihm auswendig, und Scharen von Bildhauern hatten daran gearbeitet, „daß jeder, der z. B. fremd,/soeben erst vom Bahnhof kömmt,/in der ihm unbekannten Stadt/gleich den bekannten Schiller hat” (Wilhelm Busch).

Diese einstmals übersteigerte Popularität, meint der Schiller-Biograf Gert Ueding, habe „paradoxerweise seine heutige Wirkungslosigkeit mitverschuldet”. Zwar steht der adlernasige Sänger immer noch auf den Spielplänen der Theater (freilich kaum mehr in den Lehrplänen), doch von seinem ästhetischen Selbstverständnis her ist er womöglich der mausetoteste aller Klassiker. Schiller wollte sein Publikum nicht nur unterhalten, sondern zugleich läutern, es durch die Stromschnellen der Katharsis führen; Sophokles stand ihm letztlich näher als Shakespeare. Aber wer betrachtet heutzutage noch das Theater als Vehikel der moralischen Besserung? Außerdem gilt Schiller als humorlos, gymnasial und unlakonisch, und sein republikanisches Freiheitspathos besitzt für viele Nutznießer realer Freiheitsrechte den peinlichen Beigeschmack einer aus Kindheitstagen erinnerten Ohnmachtserfahrung.

Ist der einstige Nationalgenius also hoffnungslos veraltet? Oder bloß noch als Klischee präsent? Thomas Mann etwa pries zum 150. Todestag an Schiller, er artikuliere sich „in hoch-gewählten, hoch-genauen Worten, in denen noch der Letzte seiner Gattung die eigene Not, das eigene Glück mit bescheidenem Stolze wiedererkennt” – kann dergleichen binnen 50 Jahren passé sein? Immerhin möchte auch Andrea Breth, Regisseurin am Wiener Burgtheater, „nicht lassen von diesem Schiller”, weil er über die Machtverhältnisse zwischen Menschen „genauer Auskunft gibt als die meisten Dramatiker von heute”.

Macht ist ein Schlüsselwort für den Zugang zu Schillers Bühnenwerk, ein anderes heißt Größe. Das bedeutet nicht, dass seine Theaterfiguren ganz besonders heldisch oder ganz besonders feige sind, sie agieren nur gewissermaßen unter einem Vergrößerungsglas, sie kennen noch kein postmodernes Pathosverbot, ihre Gefühle, ihre Gesinnungen, ihre Leidenschaften, ihre Illusionen: Alles ist szenisches XXL.

Ein Mann von besonderem Format muss der „herrliche Schiller” (Friedrich Hölderlin) auch selber gewesen sein. Das demonstrierte er erstmals als 22-Jähriger, indem er aus dem Herrschaftsbereich Karl Eugens von Württemberg desertierte. Der Herzog hatte den jungen Wilden in seine intellektuelle Kadettenanstalt – die Karlsschule – gesperrt und ihm dort das Dichten verboten. Zugleich gab er dem späteren Theaterautor jenes eigentümliche Per-du-Verhältnis mit der Macht ein; durch den Mund des Marquis Posa wird Schiller ihm im „Don Karlos” die Leviten lesen.

Der alte Goethe, wenn er seines einstigen Co-Dioskuren gedachte, kam ohne das Wort „groß” kaum aus. „Er war ein wunderlicher großer Mensch”, sagte er seinem Famulus Eckermann, alles an ihm sei „stolz und großartig” gewesen. „Er konnte gar nichts machen, was nicht immer bei weitem größer herauskam als das Beste dieser Neueren; ja, wenn Schiller sich die Nägel beschnitt, war er größer als diese Herren.” Oder: „Nichts engte ihn ein, nichts zog den Flug seiner Gedanken ab. Er war am Teetisch so groß, wie er es im Staatsrat gewesenwäre.” Die französische Schriftstellerin Germaine de Staël hielt den auch an Wuchs Herausragenden spontan für einen General – dabei war er ein innerlich todkranker Mensch.

In der deutschen Literatur wirkte Schiller in mehrerlei Hinsicht als Pionier. Er war der erste deutsche Erwerbsschriftsteller, der so gut wie ausschließlich von seinen literarischen und journalistischen Arbeiten lebte. Jahrelang plagten ihn Schulden, aber spätestens in seiner Weimarer Zeit war der inzwischen führende Dramatiker des deutschen Sprachraums ein wohlhabender Mann. Mit seinen historischen Schriften begründete Schiller hierzulande eine neue Gattung: die literarische, an ein großes Publikum gerichtete Geschichtsschreibung. Er verfasste den ersten deutschen Fortsetzungsroman („Der Geisterseher”) und führte den ersten Indianer, einen Sioux übrigens, in die deutsche Literatur ein („Nadowessiers Totenlied”).

Neu in der Literaturgeschichte – wenngleich nur mittelbar zu dieser gehörend – war auch, dass ein Autor weit über ein Jahr lang zwei Schwestern parallel angräbt. Schiller entschied sich schließlich für die jüngere (und simplere). „Könntest Du mir innerhalb eines Jahres eine Frau von 12000 Talern beschaffen”, hatte er im März 1789, fünf Monate vor der Verlobung mit Charlotte, einem Freund geschrieben, „die Akademie in Jena möchte mich dann im Arsch lecken.” Der Mann war nicht rund um die Uhr Idealist.

Schillers Schaffen teilt sich in drei Perioden: die Jugenddramen („Die Räuber” bis „Don Karlos”), eine 1787 beginnende zehnjährige Pause als Theaterautor, gefüllt vor allem mit dem Studium Kants und der Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, sodann die reifen Dramen vom grandios-düsteren „Wallenstein” bis zum „Demetrius”-Fragment. In der mittleren Phase entstehen seine beiden großen Geschichtswerke sowie die meisten seiner theoretischen Schriften. Letztere kreisen um einen weiteren schillerschen Schlüsselbegriff: das Schöne. Einerseits will Schiller sein Dichten philosophisch rechtfertigen (was in einer Zeit, wo als Rechtfertigung gemeinhin Verkaufszahlen ausreichen, rührend wirkt); andererseits möchte er den modernen „Bruchstück”-Menschen, der bloß als „Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft” existiert, dazu animieren, die „Harmonie seines Wesens” auszubilden.

„Es gibt keinen anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht”, postuliert der Poet. Den „ästhetischen Zustand” beschreibt er als „Bestimmungslosigkeit” und „Abwesenheit aller Schranken”. Jeder andere Zustand „weist uns auf einen vorhergehenden zurück und bedarf zu seiner Auflösung eines folgenden; nur der ästhetische ist ein Ganzes in sich selbst, da er alle Bedingungen seines Ursprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt. Hier allein fühlen wir uns wie aus der Zeit gerissen; und unsere Menschheit äußert sich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte sie von der Einwirkung äußrer Kräfte noch keinen Abbruch erfahren.” Im ästhetischen Zustand „ist der Mensch also Null”.

Die Pointe ist, dass Schiller sich hier nahezu desselben Vokabulars bedient, mit welchem asiatische Gurus die Wirkung der Meditation beschreiben; wer „ästhetisch” durch „meditativ” ersetzt, hat den Kulturkreis gewechselt. Was nicht bedeutet, dass Schiller an so etwas wie Meditation dachte – es zeigt vielmehr, wie unscharf seine Begriffe sind, und illustriert Goethes Betrübnis darüber, dass „ein so außerordentlich begabter Mensch sich mit philosophischen Denkweisen herumquälte, die ihm nichts helfen konnten”.

„Das Rätsel der Welt scheint im Schönen und im Kunstwerk gelöst zu sein, ohne daß sich solche Lösung formulieren ließe”, kommentiert der Philosoph Dieter Henrich. Schiller hat dies sehr wohl bemerkt und auf die geringere Halbwertszeit von Wahrheitsvorstellungen gegenüber jenen von Schönheit insistiert. „Schriften, die einen von ihrem logischen Gehalt unabhängigen Effekt machen”, erklärte er für bedeutender als solche, die bloß Verstandesresultate vortragen. Seine ästhetischen Versuche sind denn auch in einer „großartig bilderreichen Prosa” verfasst, „für die es innerhalb der deutschen Essayistik überhaupt keine Vergleiche gibt” (Gottfried Benn).

1797 wandte sich Schiller wieder seinem eigentlichen Element zu. Hatte der Autor der „Räuber” bereits eine gewisse Berühmtheit genossen, so wurde er nun gefeiert wie kein deutscher Schriftsteller vor ihm. Als er nach der Leipziger Uraufführung der „Jungfrau von Orleans” im September 1801 das Theater verließ, empfing ihn eine riesige Menschenmenge, man öffnete eine Gasse und entblößte das Haupt, als der Dichter hindurchschritt, und Väter hoben ihre Kinder hoch mit den Worten: „Der da ist es!”

Bekanntlich gilt Schiller als Idealist, und er war dies insofern, als er die Welt darstellte, wie sie ist, aber immer zugleich eine Ahnung aufscheinen ließ, wie sie sein könnte. Er war nicht naiv, er hatte schließlich eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges geschrieben. Mit Ausnahme des „Tell” enden alle seine Stücke fatal. Was heutige Leser an Schiller befremdet, das ist der notorisch darin vorkommende Typus des juvenilen Schwärmers, vielleicht, weil die Gesellschaft immer älter wird, vielleicht, weil Jugend heute cool zu sein hat, vielleicht generell. Andererseits würde das Personal des „Wallenstein” (Max und Thekla ausgenommen) problemlos in einen Film von Quentin Tarantino passen. „Wenn das Stück endigt, ist Alles aus, das Reich des Nichts, des Todes hat den Sieg behalten”, grauste es den jungen Hegel.

Bereits bei zeitgenössischen Kritikern kam das Bonmot auf, Schillers handelnde Personen redeten nicht miteinander, sondern hielten sich Reden. Der Romantiker Ludwig Tieck rügte die „gewissermaßen gesungenen Gesinnungen” im „Wallenstein”, der Feuilletonist Ludwig Börne den „vierstündigen Unterricht in Dingen der Weltweisheit” im „Karlos”. Sie halten sich Reden, nun ja, aber andererseits stoßen sich Schillers Figuren mit derart lakonischer Kürze Bescheid und vor den Kopf, wie es bündiger nicht geht. „Ich darf ihn hassen, ich hab ihn geboren”, erklärt Königin Isabeau in der „Jungfrau von Orleans” über ihren Sohn Karl VII.; „Regierte Recht, so läget Ihr vor mir”, bescheinigt Maria Stuart der Königin Elisabeth I.; auf die Frage von Philipp II.: „Er ist mein einzger Sohn – wem hab ich gesammelt?”, entgegnet der Großinquisitor: „Der Verwesung lieber als der Freiheit” („Don Karlos”).

Wenn es ums Theatralische ging, war Schiller der Letzte, der sich einen Effekt von den Fakten vermasseln ließ. „Eine einzige große Aufwallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Brust meiner Zuschauer bewirke, wiegt mir die strengste historische Genauigkeit auf”, bekannte er. Seine Johanna von Orleans zeichnet er als männermordende Amazone, damit es desto erschütternder wirke, wenn sie sich in einen der Feinde verliebt. Elisabeth und Maria Stuart, „die beiden Huren” (Goethe), macht er deutlich jünger, um ihrem Konflikt die erotische Komponente einzuweben – zum Zeitpunkt der Handlung war die reale Elisabeth 54, ihre Gegnerin 45 Jahre alt.

Don Karlos wiederum, der „skrofulöse, hinkende, schiefgewachsene und am Reden behinderte Halbidiot” (so der Philipp-II.-Biograf Ludwig Pfandl), wird unter seinen Händen zu einem „Bruder Hamlets” (Rüdiger Safranski). Kurios, dass Schiller sich ausgerechnet den verrückten und sadistischen Prinzen erwählte, aber dessen Vater Philipp II. passte ihm als Monarch der Inquisition und Unterdrücker der bürgerlichen Niederlande einfach zu gut ins Konzept. Obendrein datiert er die Vernichtung der spanischen Armada um 20 Jahre vor, weil er einen ungeheuren Kontrast erzeugen will: Der eiskalte König, der die Nachricht vom Untergang seiner Flotte stoisch hinnimmt (zumindest bei Schiller), weint, als er erfährt, dass Posa ihn verraten hat.

In der – erfundenen – Gestalt des Marquis Posa nimmt der Dichter unmittelbar vor der Französischen Revolution einen Typus vorweg, der das folgende Jahrhundert prägen soll: den Menschheitsbeglücker und potenziellen Revolutionär, der sich seiner edlen Ziele wegen für unedle Handlungen legitimiert hält. „Le sieur Gille, Publiciste allemand”, den die französische Republik zum Ehrenbürger ernannt hatte, betrachtete die Revolution mit Abscheu, als die Guillotine in Aktion trat.

Der vierte Schlüsselbegriff für das schillersche Weltverständnis lautet Freiheit. Thomas Mann berichtet, er habe „Kabale und Liebe” kurz nach dem Fall der Räterepublik in München gesehen, vor einem „äußerst rückschlägig-konservativ gestimmten Publikum”, welches dennoch „durch den Atem des Werks in eine Art von revolutionärer Rage versetzt wurde”. Bei „Don Karlos”-Aufführungen im Dritten Reich geschah es, dass nach dem berühmten „Geben Sie Gedankenfreiheit” minutenlanger Beifall aufbrandete. „Der Führer wünscht”, schrieb Hitlers Sekretär Martin Bormann am 3. Juni 1941 an den Reichsminister Hans Heinrich Lammers, dass „ ‚Wilhelm Tell’ nicht mehr aufgeführt und in der Schule nicht mehr behandelt wird”. Vermutlich fürchtete Hitler weniger politische Unruhen, sondern dass potenzielle Nachahmer des Schweizer Indianers und Tyrannenmörders die Theater verlassen könnten. Noch in den späten Tagen der DDR kam es während Aufführungen dieses Freiheitsdramas par ecxellence zu Tumulten im Publikum.

Wie etwa Gertrud Stauffacher ihren Gatten im ersten Akt in die Rebellion treibt („Wüßt ich mein Herz an zeitlich Gut gefesselt/Den Brand wärf ich hinein mit eigner Hand”), das gehört entweder zum Edelsten, das je geschrieben wurde, oder es ist kolossaler Kitsch. Allerdings: Welcher Kitsch kann sich schon rühmen, von Diktatoren gefürchtet zu werden? Man müsse den „Tell” so lesen, notierte der Literaturwissenschaftler Walter Muschg, „wie wenn die schweizerische Freiheit aus der Welt verschwunden wäre”. Hatte die Zeitgenossen vor allem die Apfelschussszene erregt, dürfte gegenwärtig jene die größte Relevanz besitzen, die dem berühmten Schuss vorangeht. Der Fronvogt Geßler will den freien Schweizern sein Joch aufzwingen, und als dessen Symbol gilt sein auf einen Stab gesteckter Hut, vor dem sich jeder neigen soll – die demokratische Variante der Gedankenfreiheitsbeschneidung heißt Political Correctness, und ihre Geßlerhüte umstehen hierzulande jeden politischen Redner und jeden Leitartikler.

Das Vertrauen auf den Freiheitsdurst des Menschen sowie seine Fähigkeit, der weltlichen Macht die Stirn zu bieten und an jene der Schönheit und der Vernunft zu glauben, das sind die Ingredienzen des schillerschen Idealismus. Am 13. Dezember 1791, am Ende des schlimmen Krankheitsjahrs, erhält der bettlägerige Dichter einen Brief aus Kopenhagen. „Zwei Freunde, durch Weltbürgersinn miteinander verbunden”, sind die Absender: der Minister Graf Ernst von Schimmelmann und der Herzog von Schleswig-Holstein-Augustenburg. „Beide sind Ihnen unbekannt, aber beide verehren und lieben Sie.” Man habe erfahren, dass des Adressaten „durch allzu häufige Anstrengung und Arbeit zerrüttete Gesundheit” der Ruhe bedürfe. „Wollen Sie uns wohl die Freude gönnen, Ihnen den Genuß derselben zu erleichtern? Wir bieten Ihnen zu dem Ende auf drei Jahre ein jährliches Geschenk von tausend Talern an.”

Solche Post bekommen nur Idealisten.

Erschienen in: Focus, 18/2005, S. 76ff.