Cioran, 25. Oktober 1966

Derselbe, 26. Oktober 1966

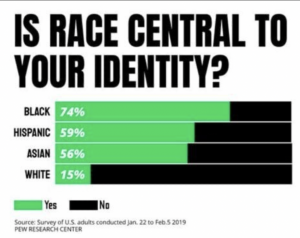

Das heißt, unter Orientalen, Asiaten, Schwarzen wird man als Bevorzuger seiner Ethnie nicht, wie bei den närrischen Weißen, geächtet, sondern erfährt soziale Anerkennung. Die Maxime lautet ganz simpel: Gut ist, was gut für meine Gruppe ist. Wenn eine Ataman oder eine Sawsan Chebli sich öffentlich zu liberalen Gleichheitsgrundsätzen bekennen, geschieht dies aus instrumentellen Gründen, und da sie nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, gestehen sie es unfreiwillig ständig ein. Die Generation von Migrantennachkommen, die sie vertreten, ist mit den linken Gleichheitspredigten aufgewachsen, ohne aber, im Gegensatz zu vielen ihrer biodeutschen Zeitgenossen, ihre Zugehörigkeitsgefühle zu verlieren und ihre Partikularinteressen aufzugeben. (Neckischerweise erklären sie sogar ihre Gruppeninteressen zu einer direkten Folge des weißen Rassismus, sie werden also praktisch in den Egoismus gezwungen.) Deswegen läuft auch jede Diskussion über ethnisch-kulturelle Unterschiede darauf hinaus, dass sich zwei Parteien gegenüberstehen: die „strukturell rassistischen” Weißen, die gehalten sind, sich ihrer Geschichte und Identität zu schämen, und die anderen, die diese Konstellation für ihren eigenen Vorteil nutzen.

Das ist das Resultat aller identity politics: Gruppen, die sich anhand biologischer Merkmale definieren, kämpfen für ihre jeweiligen Interessen, hin und wieder vereinen sie sich gegen ein dominantes oder auch bloß besonders ausplünderbares Kollektiv, doch statt in einer universalen multiethnischen, multikulturellen Gesellschaft endet der ganze Zinnober in einem Haifischbecken der Partikularismen. Die Linke erreicht am Ende verlässlich das Gegenteil von dem, was sie verheißt.