Die Sonntage – endlich einmal wieder – den Künsten! Heute soll es ausschließlich und durchaus antizyklisch um Thomas Mann gehen; wer mit dem Großerzähler nichts anfangen kann, eyle also stracks weiter bzw. stehle weinend sich aus diesem Bund. Es wird nämlich, obendrein, elend lang!

Ein guter Bekannter, gebildet, promoviert, intellektuell, frankophil (Reihenfolge beliebig), überraschte mich mit der Auskunft, er möge Thomas Mann nicht. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass dieses Nichtmögen ihn präventiv daran gehindert hatte, den Dichter überhaupt gründlich zu lesen. Ja, die „Buddenbrooks“ kenne er, ein paar Erzählungen, diesen oder jenen Essay aus zweiter Hand …

Auf die Frage nach dem Warum folgte eine der erwartbaren Antworten (dazu gleich): Die Persönlichkeit Manns sei ihm unangenehm. Meine Erwiderung lautet in solchen Fällen, dass wenige Dinge auf Erden gleichgültiger seien als die sogenannte „Persönlichkeit“ eines bedeutenden Künstlers. Warum sollte man sich bei einem Schriftsteller – nach den Worten Heimito von Doderers ein Mensch, dem man vielleicht einmal „im Stiegenhaus begegnet“, dessen Privatleben aber ansonsten ohne jeden Belang sei – für etwas anders als das Werk interessieren?

Ich finde die Person Thomas Mann auch nicht sonderlich sympathisch, sofern man überhaupt aus der zeitlich-räumlichen Ferne darüber urteilen kann oder sollte. Seine Art der Selbststilisierung, sein Repräsentationsbedürfnis, sein unsinnliches, pedantisches, oblatenhaft sprödes Wesen widerstreben mir, aber erstens ist es, wie gesagt, vollkommen egal, was jemand über einen Schöpfer solchen Kalibers meint, zweitens bestehen hinreichend viele Gründe zu der Annahme, dass sich hinter der Fassade eine scheue, enthaltsame und leidende Existenz verbarg. „War nicht das ganze Leben peinlich? Es gab wohl selten ein solches Ineinander von Qual und Glanz“, notierte Mann am 20. September 1953, zwei Jahre vor seinem Tod, in sein Tagebuch.

Als Erzähler und vor allem als Stilist, mit dem verglichen die meisten anderen Autoren wie Menschen mit Wortfindungsstörungen wirken, gehört der in die Literatur desertierte Lübecker Patriziersohn zu meinen „Hausgöttern“, fast alle seine Bücher habe ich mehrfach gelesen. Das ist natürlich nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil, der Literaturnobelpreisträger von 1929 ist als einer der wichtigsten Prosaschriftsteller des 20. Jahrhunderts kanonisiert, x‑fach verfilmt und in alle großen Sprachen übersetzt worden, jeder (über 40) kennt ihn, und Millionen haben ihn gelesen – ich will hier keineswegs potemkinsche Kulissen herbeischieben oder gegen Windmühlen kämpfen. Und doch stößt man, gerade unter Intellektuellen und Schreibern, immer wieder auf erhebliche Vorbehalte einem Dichter gegenüber, der, Kleist hin, Kafka und Doderer her, allein der Breite seines Werks wegen als bedeutendster deutscher Autor seit Goethe bezeichnet werden darf, ja vielleicht sogar muss.

Verstehen Sie, geneigte Leserin, den folgenden, ziemlich ausufernden Eintrag denn als eine nachdrückliche Werbung dafür, die Werke Thomas Manns – sei es erstmals, sei es wieder – zur Hand zu nehmen.

Meinem polemischen Laster (diese Formulierung stammt übrigens von ihm) die Zügel lassend, beginne ich mit den geläufigen Einwänden gegen den „Großschriftsteller“. Es sind immer dieselben; sie lassen sich wie folgt auflisten.

Erstens: die Klassenschranke. Ich glaube, es war Peter Rühmkorf, der dieses Wort gebrauchte. „Man ist reich bei Ihnen zu Hause“, sagt Settembrini, der progressive, jeden Tag denselben Anzug tragende Literat, im „Zauberberg“ zu Hans Castorp, und man war reich im Hause Mann. Ein Bürgersohn, ein mit dem silbernen Löffel im Mund Geborener, dessen Personal einem Milieu angehört, das den in irgendeiner Klein- oder Vorstadt aufgewachsenen Intellektuellen im besten Falle gleichgültig lässt, im Normalfall aber sein Ressentiment hervorkitzelt, dessen Romane und Erzählungen in Häusern spielen, für deren Ausstattung einem linken Autor bereits die beschreibenden Worte fehlen würden – was blieb und bleibt denen hinter der Klassenschranke anderes übrig, als ihm mit Ablehnung, Feindseligkeit, Lektüreverweigerung zu begegnen? Aus dieser Perspektive gehört Thomas Mann einer Welt von gestern an, die eigentlich abgeschafft werden muss – man ist, was Bildung und Gesittung betrifft, ja auf dem besten Wege dorthin – und keinerlei Interesse mehr verdient. (Rühmkorf hat seine Ablehnung des Bürgersohns später übrigens dem Künstler gegenüber revidiert.)

Zweitens: Thomas Mann schreibe gar zu dicke Bücher – das bezieht sich insbesondere auf den Josephs-Roman – in einem, drittens, gravitätischen, altväterlichen, manierierten Stil. Dazu fällt mir zwar nichts ein, doch ich zitiere nachher ein bisschen.

Viertens: Seine Werke seien intellektuell überfrachtet. Dieser Vorwurf ist der einzige, der vom Otto-Normal-Leser erhoben wird, und er ist ein zuverlässiger Indikator der Popularität und des Verkaufserfolgs. Die ohne Zweifel beliebtesten Romane sind der Erstling „Buddenbrooks“ – eines der erstaunlichsten und abgeklärtesten Debüts aller Zeiten – sowie das Alterswerk „Felix Krull“, und beide sind frei von intellektuellen Bürden. Erst der „Zauberberg“ ist mit jenem popularitätsunförderlichen Ballast beschwert, näherhin den Dialogen zwischen Naphta und Settembrini (die Reflexionen der Hauptfigur Hans Castorp über die Zeit, Leben und Tod wird man wohl nicht dazurechnen), in weit stärkerem Maße dann der „Doktor Faustus“ mit seinen zahlreichen musiktheoretischen, theologischen und geschichtsphilosophischen Passagen. Den Gipfel erreicht die Intellektualisierung im Vorspiel zur „Josephs“-Tetralogie, der „Höllenfahrt“, mit ihren berühmt-prachtvollen Eröffnungssätzen „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ Was danach folgt, ist für Erstleser, die weder die Bibel, noch Grundzüge der Geschichte des Alten Ägyptens und Vorderasiens, noch die altorientalische Götterwelt kennen, eine Zumutung. (Lassen Sie in diesem Falle das Vorspiel einfach weg, man kann es später immer noch oder überhaupt nicht lesen.)

Fünftens gibt es einige politische Vorbehalte gegen Mann. Die Progressisten nehmen ihm übel, dass er ein Vertreter und Verfechter der bürgerlichen und vor allem der deutschen Hochkultur und ein weißer Mann ist, die Rechten werfen ihm vor, dass er sich „dem Westen“ angedient und sogar mit dem Kommunismus geflirtet hat. Der Exilant hat nach dem Krieg den Stab über seine in Deutschland gebliebenen Kollegen gebrochen; im Offenen Brief an Walter von Molo schrieb er: „In meinen Augen sind Bücher, die von 1933–1945 in Deutschland überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an; sie sollten eingestampft werden.“ Das trug ihm die Feindseligkeit vieler Autoren der „Inneren Emigration” ein, die dem Flüchling vorhielten, er könne ihre Lage überhaupt nicht beurteilen (und beide Seiten hatten recht).

Er habe sich „immer geärgert, wenn ich den englischen Sender hörte, eine deutsche Stadt war wieder in Flammen aufgegangen, und Thomas Mann hielt seine Reden dazu”, erklärte Ernst Jünger viele Jahre nach dem Krieg in einem Interview. „Im übrigen bewundere ich Thomas Mann als außerordentlichen Stilisten. Er ist einer der wenigen, der Verantwortung für die Sprache zeigte.” Der so ambivalent Beurteilte hatte Jünger zuvor – vielleicht nicht gerade sachlich, aber stilistisch einwandfrei – bescheinigt, er sei „ein eiskalter Wollüstling der Barbarei” gewesen, was aber „nichts an seiner Bedeutung als Autor” ändere. Sein Deutsch sei jedenfalls viel zu gut für die Nazis gewesen.

Einen sehr speziellen Einwand gegen den einzigen Achttausender unter sämtlichen Literaturnobelpreisträgern machte sein späterer Nachfolger Peter Handke geltend – der 2008 den Münchner Thomas-Mann-Preis entgegennahm, um ihn sogleich als einen „Scheißpreis“ zu verunglimpfen –, und zwar sinngemäß: Jeden Morgen habe dieser Autor sich mit dem Bewusstsein an den Schreibtisch gesetzt, Thomas Mann zu sein, das sei die Perspektive aller seiner Werke, und das sei letztlich illiterat. Im Grunde richtet sich diese Kritik generell gegen den auktorialen Erzähler, der allwissend und allsehend über den Dingen steht. Sie träfe dann beispielsweise auch Tolstoi (wahrscheinlich muss man sich als Gegenpol Kafka vorstellen). Auktorialer Erzähler bedeutet, in jeden Kopf zu schauen, auch den von Jesus Christus, Napoleon oder Heiko Maas. Fraglos kulminierte diese Erzählerperspektive bei Thomas Mann, im „Joseph“ vor allem, und er besaß die Chuzpe, das siebente Kapitel von „Lotte in Weimar“ in der Ich-Form zu schreiben; er traute sich gar, mit der morgendlichen Erektion des 66jährigen zu beginnen (Goethes Gedicht „Das Tagebuch“ genügt als Lektüreschlüssel), womit er sich als „Stellvertreter Goethes auf Erden“ (Hermann Kurzke) etabliert hatte.

In immer neuen Anläufen und mit einer unglaublichen, sich über Jahre erstreckenden Geduld schrieb Thomas Mann seine großen Romane, Satz für Satz erlesen gefügt und Wort für Wort in unendlicher Präzision ziseliert. Er sei unentschieden im Urteil, ob es sich nicht am Ende um „Kunsthandwerk“ handele, erklärte mir Eckhard Henscheid einmal, das „nur“ zwar auslassend, aber implizierend. Nun ja, und wenn schon, es ist das Handwerk eines Meisters. Ein Beispiel aus dem Josephsroman, die Titelfigur erblickt erstmals die Pyramiden von Gizeh resp. Giza:

„Dort aber, am Rande der Wüste, sahen die Reisenden, geradeausblickend, ein anderes Gebirge von Sonderart sich erheben; ebenmäßig-figürlich gestaltet, aus Dreiecksflächen, deren reine Kanten in riesiger Schräge zu Spitzenpunkten zusammenliefen. Es war aber nicht erschaffenes Gebirge, was sie da sahen, sondern gemachtes; es waren die großen Austritte, von denen die Welt wußte und die der Alte dem Joseph angezeigt auf der Reise, die Grabmäler Chufu’s, Chefrens und anderer Könige der Vorzeit, errichtet von hunderttausend Hustenden unter der Geißel in jahrzehntelanger Fron und heiliger Schinderei aus Millionen tonnenschwerer Bauklötze, die sie jenseits in den arabischen Brüchen gemetzt und zum Fluß geschleppt, hinübergeschifft und ächzend weitergeschlittet bis zum libyschen Rande, wo sie sie mit Hebezeugen unglaublich gehißt und zu Bergeshöhe emporgespitzt hatten, fallend und sterbend mit hängender Zunge im Wüstenbrand vor übernatürlicher Anstrengung, auf daß Gottkönig Chufu tief innen darunter ruhe, durch ein Kämmerlein abgesperrt vom ewigen Gewicht sieben Millionen Tonnen schwerer Steine, ein Mimosenzweiglein auf seinem Herzen.“

Gewiss, das ist Kunsthandwerk (und, was die fixe Idee hunderttausender Sklavenarbeiter betrifft, überholt), aber mach’s einer besser.

Alle Romane Thomas Manns haben ihre eigene Sprache, einen eigenen Ton und ein eigenes Fluidum, ungefähr wie die Opern Richard Wagners. In jedem ersteht eine in sich geschlossene Welt, die der Leser förmlich schmecken, riechen, betasten kann, während er mit dem Personal nach einer Weile wie mit guten Bekannten auf Du und Du steht (sofern ihm nicht die „Klassenschranke“ den Weg versperrt): die gesittete und zugleich morbide Lübecker Patrizierhaussphäre der „Buddenbrooks“; das nach bourgeoisen Tafelfreuden, künstlichem Sauerstoff und Karbol riechende Betuchtensanatorium, halb mondänes Hotel, halb Totenreich, auf dem Davoser „Zauberberg“; das enge, spießige, vertratschte, aber geistig ambitionierte, den Übermenschen in seiner Mitte mit einer Mischung aus Idolatrie und Neid betrachtende Weimar Goethes; die aus der Zeitentiefe gehobene, von der „Gottessorge“ durchzogene altorientalische Welt des Pentateuch in der Menschheitsdichtung „Joseph und seine Brüder“; der düstere, kunstvoll mehrere Zeitebenen, Mittelalter und Musik, Gott und Teufel, Bürgertum und Nazitum, Genialität und Wahnsinn verbindende, vom Geräusch der Bombenflugzeuge durchtönte „Doktor Faustus“; die bizarr-ödipale Buße- und Gottesgnadenlegende vom 17 Jahre auf einem einsamen Felsen im Meer überlebenden „Erwählten“; zuletzt die Eulenspiegelei des Felix Krull, ein Hans Castorp von der anderen Seite der Gesellschaftspyramide, doch zum erotischen Windbeutel und damit zum Aufstieg begabt.

Die Erzählungen sind in ihrem literarischen Wert den Romanen durchaus ebenbürtig. Wie die Klarinettenfigur zu Beginn von Richard Strauss’ „Salome“ den Hörer sofort in eine schwüle orientalische Mondnacht entführt, versetzen die ersten Sätze dieser Geschichten den Leser sofort in eine je eigene Atmosphäre:

„Die Amme hatte die Schuld.“ („Der kleine Herr Friedmann“); „Wir vier waren wieder ganz unter uns.“ („Gefallen“); „Nach allem zum Schluß und als würdiger Ausgang, in der Tat, alles dessen ist es nun der Ekel, den mir das Leben – mein Leben – den mir ‚alles das‘ und ‚das Ganze‘ einflößt, dieser Ekel, der mich würgt, der mich aufjagt, mich schüttelt und mich niederwirft, und der mir vielleicht über kurz oder lang einmal die notwendige Schwungkraft geben wird, die ganze nichtswürdige und lächerliche Angelegenheit überm Knie zu zerbrechen und mich auf und davon zu machen.“ („Der Bajazzo“); „Es gibt Ehen, deren Entstehung sich die belletristisch geübteste Phantasie nicht vorzustellen vermag.“ („Luischen“); „München leuchtete.“ („Gladius Dei“); „Hier ist ‚Einfried‘, das Sanatorium!“ („Tristan“); „Seltsame Orte gibt es, seltsame Gehirne, seltsame Regionen des Geists, hoch und ärmlich.“ („Beim Propheten“); „Die Erinnerung an Torre di Venere ist atmosphärisch unangenehm.“ („Mario und der Zauberer“); „Die Geschichte der schönhüftigen Sita, Tochter des aus Kriegerblut stammenden Kuhzüchters Sumantra, und ihrer beider Gatten (wenn man so sagen darf) stellt, blutig und sinnverwirrend, wie sie ist, die höchsten Anforderungen an die Seelenstärke des Lauschenden.“ („Die vertauschten Köpfe“); „In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts lebte in Düsseldorf am Rhein, verwitwet seit mehr als einem Jahrzehnt, Frau Rosalie von Tümmler mit ihrer Tochter Anna und ihrem Sohn Eduard in bequemen, wenn auch nicht üppigen Verhältnissen.“ („Die Betrogene“).

Wenn wir bei den Erzählungen sind: 1912 erschien „Der Tod in Venedig”, Manns persönlichstes Werk (kann ein Autor mehr von sich preisgeben?). Ein erfolgreicher Schriftsteller in den besten Jahren verliebt sich in einen Knaben, „stalkt” ihn und stirbt an seiner Passion, anstatt die von der Cholera heimgesuchte Lagunenstadt zu verlassen. Diese zugleich homoerotische und päderastische Geschichte erschien unbeanstandet und ohne einen Skandal auszulösen, wie sechs Jahre vorher auch die erwähnte „Salome” unzensiert über die Bühne gehen konnte; man stelle sich vergleichbare Verstöße gegen den Komment heute vor! Das angeblich stockkonservative Kaiserreich war tatsächlich weit liberaler als das beste Deutschland, das es je gab.

Thomas Mann erhielt den Nobelpreis ausdrücklich für die „Buddenbrooks”. Dazu eine Anekdote. Während eines Besuches in der DDR, wo er wie ein Staatsgast empfangen und über Land chauffiert wurde, standen Menschen am Straßenrand, die offenbar Kontakt zu dem berühmten Schriftsteller aufzunehmen wünschten. Die Autokolonne hielt auf Manns Bitte, er stieg aus, und ihm nahte ein alter Bauer, der ein zerlesenes Exemplar des Familienromans in seinen rauen, von lebenslanger Arbeit gezeichneten Händen hielt und um ein Autogramm bat.

Wem so etwas widerfährt, der hat alles erreicht. Zu höheren Ehren kannst du als Autor nicht steigen.

Erwähnte ich schon in meiner heutigen Hosianna-Stimmung, dass Thomas Mann ein leidenschaftlicher Raucher war?

Jedenfalls ist es Zeit, subjektiv zu werden. Mein Lieblingsroman von Thomas Mann ist der „Joseph”, ich habe ihn zum ersten Mal 1985 bei der Nationalen Volksarmee und später eine Zeitlang einmal pro Jahr gelesen. Unter den Essays mag ich am meisten die „Betrachtungen eines Unpolitischen”. Gewisse Kausalitätsnarren mögen einen Widerspruch darin entdecken: Wie kann jemand auf der einen Seite ein reaktionäres Pamphlet schätzen, das der Konservativen Revolution zugerechnet wird und das der Verfasser später selbst verworfen hat, und auf der anderen einen Roman lieben, den der damals berühmteste deutsche Schriftsteller im Exil schrieb, wohin ihn diejenigen quasikonservativen Revolutionäre getrieben hatten, die gerade dabei waren, jenes Volk auszurotten, dessen Ursprungsmythos er mit Sympathie und Einfühlungsvermögen literarisch vermenschlichte, ja vermenschheitlichte? Nein, das ist kein Widerspruch. Die Nazis waren keine konservativen Revolutionäre, sondern völkische Sozialisten. Henning von Tresckow und Graf Stauffenberg waren konservative Revolutionäre. Der Staat Israel ist eine konservative Revolution.

Sollte ich übrigens eine Erzählung favorisieren, käme wohl zuerst der „Tristan” in Betracht; das Aufeinandertreffen der in ihrer existenziellen Gegenstrebigkeit schwer zu übertreffenden Antipoden Detlev Spinell – Herr Klöterjahn, hier der weltfremde, lebensuntaugliche, konfliktscheue, verklemmte Ästhet, dort der praktische, vulgäre, grobianische, aber fürsorgliche Geschäftsmann, ist einfach köstlich geschildert.

Im Josephsroman erreicht Mann sein Höchstes als Erzähler und als Psychologe. Wie er die Zeit vom ersten Eintreffen der Brüder am Hofe Pharaos bis zu dem Augenblick, an welchem Joseph sich ihnen endlich zu erkennen gibt, ausdehnt und auskostet, wie er die Ahnung in Benjamin, dem Jüngsten, aufsteigen und schließlich gleichsam explodieren lässt, das hat homerische Dimensionen, dafür standen Odysseus und Penelope Modell. Wie der Autor sich in die leidende Mut-em-Enet versetzt, Potiphars Weib, „eine verhängnisvolle Erscheinung”, die drei lange Jahre gegen ihre wachsende Neigung zu dem schönen hebräischen Sklaven und Hausmeier kämpft, bis sie alle Selbstkontrolle verliert, das hat wiederum Proust’sche Dimensionen. Tief ist nicht nur der Brunnen der Vergangenheit, tief ist auch der Blick des Erzählers in die Herzen aller Beteiligten. In jenes des Jaakob etwa, des Abrahamsenkels, der von Eliphas verfolgt wird, dem Sohn seines Zwillingsbruders Esau – der Jüngling will seinen Vater dafür rächen, dass Jaakob sich, obwohl er der zweitgeborene der Zwillinge ist, den Erstgeburtssegen erschlichen hat –:

„Was nun geschah, war das Kläglich-Ehrenrührigste, was überhaupt in Jaakobs Leben vorkam, und wäre wohl geeignet gewesen, die Würde eines anderen Selbstgefühles auf immer zu untergraben. Er mußte, wenn er leben wollte – und das wollte er um jeden Preis, nicht aus gewöhnlicher Feigheit, wie ernstlich erinnert werden soll, sondern weil er geweiht war, weil auf ihm die von Abraham kommende Verheißung lag –, er mußte den zornglühenden Knaben, seinen Neffen, den so viel Jüngeren, ihm so sehr Nachgeordneten, der bereits – und mehr als einmal – das Schwert über ihn erhob, durch Flehen zu erweichen suchen, durch Selbsterniedrigung, durch Tränen, durch Schmeicheleien, durch winselndes Anrufen seiner Großmut, durch tausend Entschuldigungen, mit einem Wort: durch den bündigen Beweis, daß es der Mühe nicht wert war, in ein solches Bündel Elend das Schwert zu stoßen.“

Die Flucht führt den Segensträger zu seinem Schwager Laban, dessen Einführung sehr plastisch so anhebt:

„Jaakob gewann sogleich höchst zweideutige Eindrücke von diesem Oheim. Er trug ein Paar böser Zeichen zwischen den Augen, und das eine dieser Augen war blinzelnd zugezogen, während er doch gerade mit diesem fast geschlossenen Auge mehr zu sehen schien als mit dem offenen. Dazu kam, an derselben Seite, ein ausgesprochen unterweltlicher Zug um den Mund, ein gelähmtes Hängen des Mundwinkels im schwarzgrauen Bart, das einem saueren Lächeln ähnelte und den Jaakob ebenfalls bedenklich anmutete. Übrigens war Laban ein starker Mann, dessen voll ergrautes Haar noch unter dem Nackenschutz hervorquoll, angetan mit einem knielangen Leibrock, in dessen Gürtel eine Geißel und ein Messer steckten und dessen enge Ärmel die nervig hochgeäderten Unterarme freiließen. Sie waren schwarzgrau behaart wie seine muskulösen Schenkel, und breite, warme, ebenfalls behaarte Hände saßen daran, die Hände eines besitzerhaltenden, in düster-erdhafte Gedanken eingeschränkten Menschen, eines rechten Erdenkloßes, wie Jaakob dachte. Dabei hätte der Ohm eigentlich schön sein können von Angesicht mit seinen dick aufliegenden, noch ganz schwarzen Brauen, der fleischigen, mit der Stirn in einer Linie verlaufenden Nase und den vollen Lippen im Bart. Die Augen hatte Rahel offenkundig von ihm – Jaakob stellte es mit den gemischten Gefühlen des Wiedererkennens, der Rührung, der Eifersucht fest, mit denen man sich über die erbliche Herkunft und Naturgeschichte teurer Lebenserscheinungen belehrt: eine glückliche Belehrung, insofern sie uns in die Intimität solcher Erscheinungen dringen, uns gleichsam hinter sie kommen läßt, aber dennoch auch wieder auf eine gewisse Weise kränkend, so daß unser Verhalten zu den Trägern solcher Vorbildlichkeiten sich aus Ehrfurcht und Abneigung eigentümlich zusammensetzt.“

Jaakob verliebt sich bekanntlich – in dieser Geschichte ist ja alles bekannt – in Labans Tochter Rahel, doch der Erdenkloß schiebt ihm in der Hochzeitsnacht Rahels ältere Schwester Lea unter. Dieser Betrug bricht dem Patriarchen in statu nascendi fast das Herz, doch er wird ihm reichen Nachwuchs bescheren. Dagegen vergehen Jahre, bis ihm Rahel, die Rechte, endlich den Joseph schenkt. Das Kernfamilienglück ist kurz, die Geburt Benjamins wird die Liebliche das Leben kosten. „Gott, was tust du?” fragt Jaakob, als Rahel im Sterben liegt. „In solchen Fällen erfolgt keine Antwort”, weiß der Erzähler. Den heiligen Satz, der Rahels Tod beschreibt, zitierte ein Indiskretin vom Spiegel einmal als Beleg dafür, wie gut dieser Thomas Mann schreiben konnte; ich werde mich hüten (bei meinen späteren Lektüren habe ich diese Stelle ausgelassen). Joseph, der Sohn der Rechten und Liebling, ist fünfzehn, als Jaakob auch ihn verliert, und der Vater wird genötigt zu glauben, dass der Junge von einem wilden Tiere zerrissen wurde. Der Schmerz lässt ihn zeitweise an seinem Gott irre werden – bis die Furie der Gewöhnung ihn abstumpft.

An diesem Punkt der Geschichte spricht der allwissende Erzähler: „Ach, frommer Alter! Ahntest du, welch ein verwirrendes Belieben sich wieder einmal verbirgt hinter dem Schweigen deines wunderlich-hehren Gottes, und wie unbegreiflich-glückselig dir soll die Seele zerrissen werden nach Seinem Rat! Da du jung warst im Fleische, zeigte dir ein Morgen als Trug und Wahn dein innigstes Glück. Du wirst sehr alt werden müssen, um zu erfahren, daß, ausgleichshalber, Trug und Wahn war auch dein bitterstes Leid.“

Jetzt bin ich ins Zitieren verfallen, was bei diesem Formulierungskünstler und Wortschöpfer eine große Versuchung darstellt. Thomas Mann hat das Copyright auf zahlreiche plastische Komposita; mir fallen spontan die Worte „Orakellaller” (so nennt er schamanische Weissager aus der Josephswelt), „einen Zug von Edelhysterie” (den bescheinigt er den Wagnerschen Heroinen) oder „Mordwanst” (über Hermann Göring) ein. Aus der Prosa sei noch eine Passage eingerückt, als Überleitung ins Essayistische, aus der Schlussszene von „Lotte in Weimar”, in welcher Goethe seine einstige Jugendliebe Charlotte Kestner, geborene Buff, Werthers Lotte, überraschend mit der Kutsche abholt und endlich jenes Zwiegespräch stattfindet, das sich beim Abendessen in Goethes Haus am Frauenplan nicht ergeben konnte, weil noch andere Gäste anwesend waren. 44 Jahre liegen zwischen Wetzlar und dem Jetzt des Romans, 44 Jahre, in denen der Dichter zur Weltberühmtheit emporgewachsen ist und mit ihm Werthers Lotte auch, während ihr Vorbild ein Allerweltsleben führte und nun bereits ein bisschen mit dem Kopf wackelt, aber ihr Eintreffen in Weimar trotzdem ein gesellschaftliches Ereignis darstellt, weil der junge Goethe in sie verliebt war. Charlotte macht also die merkwürdige Erfahrung, dass sie als literarische Gestalt ungleich bekannter und bedeutender ist als in ihrer schlichten Wirklichkeit. Nicht ohne Groll sagt sie über alle in der Goetheschen Flamme verglühenden Allerweltsmenschen, sich selbst vor allem mitmeinend: „Was sind sie denn, als Opfer Deiner Größe. Ach, es ist wundervoll, ein Opfer bringen, jedoch ein bittres Los, ein Opfer sein!“

Goethe entgegnet: „Liebe Seele, laß mich dir innig erwidern zum Abschied und zur Versöhnung. Du handelst vom Opfer, aber damit ist’s ein Geheimnis und eine große Einheit wie mit Welt, Leben, Person und Werk, und Wandlung ist alles. Den Göttern opferte man, und zuletzt war das Opfer ein Gott. Du brauchtest ein Gleichnis, das mir lieb und verwandt ist vor allen, und von dem meine Seele besessen seit je: das von der Mücke und der tödlich lockenden Flamme. Willst du denn, daß ich diese sei, worein der Falter begierig stürzt, bin ich im Wandel und Austausch der Dinge die brennende Kerze doch auch, die ihren Leib opfert, damit das Licht leuchte, bin auch wieder der trunkene Schmetterling, der der Flamme verfällt, – Gleichnis alles Opfers von Leben und Leib zu geistigster Wandlung. Alte Seele, liebe, kindliche, ich zuerst und zuletzt bin ein Opfer – und bin der, der es bringt. Einst verbrannte ich dir und verbrenne dir allzeit zu Geist und Licht.“

In seinem Goethe-Essay notiert Mann, das „ungewollte, ehrgeizlose, stille und natürliche, fast pflanzenhafte Wachstum aus unscheinbaren Anfängen ins Allbedeutende” sei „das Persönlich-Liebenswerteste an Goethes gewaltigem Lebenswerk“. Indes könne „kein Zweifel bestehen, daß der ideelle Glaube, obgleich er bereit zum Märtyrertum sein muß, geistig-glücklicher macht als jenes in einem hohen und vollkommen ironischen Sinn gesinnungs- und wertungslos-objektive Dichtertum, das alle Dinge mit derselben Liebe und Gleichgültigkeit spiegelt. Es sind in Goethe, blickt man genauer hin, sobald die Unschuld der Jugendzeit vorüber ist, Züge eines tiefen Grams und Mißmuts, einer stockenden Unfreude, die ohne jeden Zweifel mit seiner ideellen Ungläubigkeit, seiner naturkindlichen Indifferenz, mit dem, was er sein Liebhabertum, seinen moralischen Dilettantismus nennt, tief und unheimlich zusammenhängen. Es gibt da eine eigentümliche Kälte, Bosheit, Médisance, eine Blocksberglaune und naturelbische Unberechenbarkeit, der man nicht genug nachhängen kann und die man mitlieben muß, wenn man ihn liebt.“ Das ist fein beobachtet und misst nebenher den gewaltigen Raum aus, der sich zwischen Bewunderung und Idolatrie auftut.

Dasselbe galt für Thomas Manns Verhältnis zu dem anderen großen Vollender, der ihn neben Goethe zeitlebens am meisten beschäftigt hat. „Das Genie Richard Wagners setzt sich aus lauter Dilettantismen zusammen“, lautet der Kernsatz des Essays „Leiden und Größe Richard Wagners”, der den niedlichblöden „Protest der Richard-Wagner-Stadt München” gegen die „Kritik wertbeständiger deutscher Geistesriesen” nach sich zog und entscheidend zur Exkommunikation Manns durch die Nationalsozialisten beitrug. Der Geistesriesenbeschmutzer hatte außerdem geschrieben, dass Wagners Werk sowohl „eine eruptive Offenbarung deutschen Wesens” als auch „eine schauspielerische Darstellung davon” sei, deren „Intellektualismus und plakathafte Wirksamkeit bis zum Grotesken, bis zum Parodischen geht und bestimmt scheint, ein neugierig schauderndes Weltpublikum zu dem Ausrufe hinzureißen: ‚Ah, ça c’est bien allemande, par exemple!‘ Dieses Deutschtum also, so wahr und mächtig es sei, ist modern gebrochen und zersetzt, dekorativ, analytisch, intellektuell, und seine Faszinationskraft, seine eingeborene Fähigkeit zu kosmopolitischer, zu planetarischer Wirkung kommt daher. Wagners Kunst ist die sensationellste Selbstdarstellung und Selbstkritik deutschen Wesens, die sich erdenken läßt, sie ist danach angetan, selbst einem Esel von Ausländer das Deutschtum interessant zu machen.“

Über Wagners Libretti heißt es: „Rein sprachlich gesehen haben sie oft etwas Schwulstiges und Barockes, auch Kindliches, etwas von großartiger und selbstherrlicher Unberufenheit – mit Einlagerungen von absoluter Genialität, von Kraft, Gedrungenheit, Urschönheit, die jeden Zweifel entkräften – und doch das Bewußtsein nicht auslöschen, daß es sich nicht um Gebilde handelt, die innerhalb der Kultur der großen europäischen Literatur und Dichtung stehen, sondern abseits davon.“ (Etwas von großartiger und selbstherrlicher Unberufenheit: Das ist glänzend punktgenau.)

Über den „Parsifal”: „Das Kindliche mit dem Erhabenen zu vereinigen, mag großer Kunst auch sonst wohl gelungen sein; die Vereinigung aber des Märchentreuherzigen mit dem Ausgepichten, der Kunstgriff, das Höchstgeistige als Orgie des Sinnenrausches zu verwirklichen und ‚populär‘ zu machen, die Fähigkeit, das Tiefgroteske in Abendmahlsweihe und klingelnden Wandlungszauber zu kleiden, Kunst und Religion in einer Geschlechtsoper von größter Gewagtheit zu verkoppeln und derlei heilige Künstlerunheiligkeit mitten in Europa als Theater-Lourdes und Wundergrotte für die Glaubenslüsternheit einer morbiden Spätwelt aufzutun, – dies alles ist n u r romantisch, es ist in der klassisch-humanen, der eigentlich vornehmen Kunstsphäre undenkbar.“

Im Grunde zitiere ich das nur, um meine Bemerkung zu untermauern, dass die meisten Autoren neben ihm wie Menschen wirken, für die der Zugang zum treffenden Wort nicht barrierefrei ist. Was nun Wagner betrifft, mag der Himmel wissen, ob Thomas Mann sich bisweilen damit schmeichelte, dass er, darin dem Schöpfer des „Rings”, der „Meistersinger” oder des „Parsifal” gleichend, ein in täglichen mühevollen kleinen Schritten arbeitender, gewissermaßen Wabe für Wabe setzender Vollbringer großen Stils war, dem das Schreiben so schwer und stockend von der Hand ging wie dem anderen das Komponieren, dem gleich jenem immer alles ausufernder geriet als geplant, der ebenfalls eine Tetralogie schuf, hier der „Ring des Nibelungen”, dort „Joseph und seine Brüder”, beide Riesenwerke jeweils aufs Mythisch-Urganze zielend, beide ihre Schöpfer mehr als ein Jahrzehnt kostend, und der, kurios genug, ebenfalls Wagner gleichend die Arbeit am dritten Teil unterbrach, um zur Abwechslung und Erholung von der XXXL-Fron ein kleines, leichtes, unterhaltsames Werk zu schaffen; bei ihm wurde es „Lotte in Weimar”, bei Wagner der „Tristan”. Womit die Grenzen dieses Vergleichs, den er selbst sicherlich brüsk zurückgewiesen hätte, markiert wären.

Jetzt wird es Zeit, zur Erholung der Augen drei Sternchen zu setzen.

***

Vorhin nannte ich die „Betrachtungen eines Unpolitischen“ meinen Favoriten. Sie sind ein sonderbares Werk: anrüchig, sperrig, ein Buch mit Hautgout, und als Schrift eines heutigen Autors wären sie wohl eher ein Fall für den Verfassungsschutz als für die Aufnahme in eine kommentierte Werkausgabe. Bereits die Form ist ungewöhnlich. Zu allen Zeiten haben Romanciers Essays geschrieben, auch politische – aber einen von 650 Seiten? Das ist kein Essay mehr. Zu Lebzeiten des berühmten Autors haben die 1918 erschienenen „Betrachtungen” keine einzige Übersetzung erlebt, „mit Recht“ wie er selbst später notierte. Für die Thomas-Mann-Philologie sind sie eine Art illegitimes Kind. Der spätere Hitler-Gegner und Wanderprediger der Demokratie schrieb darin Sätze wie: „Fort also mit dem landfremden und abstoßenden Schlagwort demokratisch!“

Eher ungewöhnlich auch, dass der Autor für die Niederschrift seiner Streit- und Bekenntnisschrift, in der er sich für den Obrigkeitsstaat und die historische Sonderrolle des Deutschtums erklärt, beinahe genauso viel Zeit benötigte, wie er brauchte, um sich von seinen Ansichten loszusagen. Vier Jahre nach Kriegsende hielt Mann in Berlin die Rede „Von deutscher Republik“, die allgemein als Bruch mit dem Geist der „Betrachtungen“ gewertet wird. Seither existiert das Riesenpamphlet (gemeinsam mit einigen kleineren Essays aus dieser Zeit, etwa „Gedanken im Kriege” oder „Friedrich und die große Koalition”) wie ein Fremdkörper in seinem Gesamtwerk. Freilich ist es stilistisch so glanzvoll, dass allein das ästhetische Vergnügen der Lektüre die Aufnahme in den Kanon rechtfertigt.

Der erwähnte Hautgout hat denn auch, zumindest außerhalb gewisser demokratischer Eselszirkel, weniger damit zu tun, dass es sich um ein reaktionäres Buch handelt – warum sollte ein Autor nicht reaktionär sein? -, sondern damit, dass hier einer daheim am Schreibtisch polemisiert, seitenlang die Herrlichkeit des Soldatentums und die „Veredelung des Menschlichen durch den Krieg“ rühmt und sogar davon Mitteilung zu geben weiß, dass Kriegsblinde ihr Schicksal weit besser zu tragen verstünden als Taube. Das ist mehr als frivol.

In den zeitlosesten Passagen spricht Thomas Mann als Vertreter des L’art pour l’art gegen den Geist der Massendemokratie. „Laßt“, ruft er aus, „jeden Traum des sozialen Eudämonismus sich erfüllen, die pazifizierte Esperanto-Erde Wirklichkeit werden: Luftomnibusse brausen über einer weißgekleideten, vernunftfrommen, staatlos-geeinigten, einsprachigen, technisch zur letzten Souveränität gelangten, elektrisch fernsehenden Menschheit: die Kunst wird noch leben, und sie wird ein Element der Unsicherheit bilden, die Möglichkeit, Denkbarkeit des Rückfalls bewahren.“

Im Buch gibt es heute als unzutreffend geltende Prophezeiungen wie jene, dass „der vielverschrieene Obrigkeitsstaat die dem deutschen Volke angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt“ – wer beobachtet, wie ein Großteil der aktuellen Restdeutschen sich für die Impf- und Maskenpflicht engagierte, treudeutsch den schleichenden Willkommenssuizid mitvollzieht, der Klimarettungsdiktatur entgegenseufzt und gegen „rechts” kämpft, wird geichwohl zustimmen –, aber auch unbestritten zutreffende wie die, dass in „einer Weltdemokratie von deutschem Wesen nichts übrigbleiben würde“. Überhaupt lägen „Wert, Würde und Reiz aller Nationalkultur”, notiert der Unpolitische, „ausgemacht in dem, was sie von anderen unterscheidet, denn nur dies eben ist daran Kultur, zum Unterschiede von dem, was allen Nationen gemeinsam und nur Zivilisation ist“.

Das Gegensatzpaar „Kultur” versus „Zivilisation”, eine der berühmten und später von interessierter Seite in den Ruch der NS-Wegbereitung gebrachten „typisch deutschen” Dichotomien, ist das Leitmotiv des Großessays – deswegen erhält Bruder Heinrich ja den Stempel „Zivilisationsliterat”. Der Autor der „Betrachtungen” ruft die Kulturmenschen auf, „der politischen Aufklärung geistig die Gefolgschaft zu verweigern”. Denn: „Ihr öliger Edelmut, ihre selbstgefällige Gläubigkeit werden einen solchen Menschen anwidern, nicht nur weil er das ‚Glück’, das diese Aufklärung verheißt, als unmöglich erkennt, sondern weil es ihm als gar nicht wünschbar, als menschenunwürdig, geist- und kulturwidrig, kuhfriedlich-wiederkäuerhaft und seelenlos erscheint.“

Heute, da, an den Universitäten beginnend und in den Vorstädten und Problembezirken sich fortsetzend, nach der westlichen Kultur auch Schritt für Schritt die westliche Zivilisation abgeräumt wird, verliert das ehrwürdige Gegensatzpaar, das einmal jedem Gebildeten geläufig war, seinen Sinn und darf sich für den nächsten Äon vereint zur Ruhe betten.

Es ist die Artillerie seiner Sprache, mit welcher sich der unpolitische Betrachter zum Kriegsteilnehmer machte. Er ficht für das Kaiserreich, gegen das der Westen einen „Vernichtungskampf“ führe, er verhöhnt die „hochherzigen Unternehmungen des demokratischen Bereicherungstriebes: im Burenkriege, im Opiumkriege, im spanisch-amerikanischen Kriege“, ihn ekelt, wie „der Menschheit Hochbegriffe, wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit durch die politische Gosse gezogen, mißbraucht, besudelt, verhunzt, verheuchelt und entwürdigt wurden“ und „vor dem Geifer, den diese Wörter im Maule der demokratischen öffentlichen Weltmeinung erregten“.

Nach Ansicht von Hermann Kurzke sind „auch die krassesten Meinungen des Buches” nichts anderes als Literatur. „Das ganze aufgeregte nationalkonservative Geschrei der Betrachtungen“, so Kurzke, sei „eine Rolle“. Es fragt sich, ob dies auch für den zuweilen staunenswerten Unsinn gilt, den Mann über Stalins Sowjetunion und den unausweichlichen Kommunismus äußerte; „die gutmütigen Riesen“ nannte er etwa anno 1950 Russland und die USA. Und war sein Einsatz gegen Hitlerdeutschland auch nur eine Rolle? Wer will darüber entscheiden? Freilich liegt der Wert alles mit Talent Geschriebenen vorzüglich in seiner literarischen Qualität begründet und erst in zweiter Linie im Inhalt. Friedrich Schiller, um einen Kronzeugen anzurufen, hat auf die geringere Halbwertszeit von Wahrheitsvorstellungen gegenüber jenen von Schönheit insistiert; „Schriften, die einen von ihrem logischen Gehalt unabhängigen Effekt machen”, erklärte er für bedeutender als solche, die bloße Theorien vortragen. Diesen Effekt machen die „Betrachtungen eines Unpolitischen” immer noch.

Bis heute uneingeschränkt zutreffend sind jene Passagen der Streitschrift, in denen Thomas Mann sich die Bratenriecher des Zeitgeists vorknöpft. Er nennt sie die „Kleinen, Nichtigen, Spürnäsigen, die davon leben, daß sie Bescheid wissen und Fährte haben, jenes Bedienten- und Läufergeschmeiß der Zeit, das unter unaufhörlichen Kundgebungen der Geringschätzung für alle weniger Mobilen und Behenden dem Neuen zur Seite trabt“ – und schließt bündig: „Sie sind nichts.“ Er glaube nicht, „daß es Wesen und Pflicht des Schriftstellers sei, sich ‚mit Geheul’ der Hauptrichtung anzuschließen, in der die Kultur sich eben fortbewegt“, und ihn graust vor dem „schäumende(n) ‚Gerechtigkeits’-Rachen der öffentlichen Bestie“.

Um mit meinem Lieblingssatz zu schließen: „Bin ich liberal, so bin ich es im Sinne der Liberalität, nicht des Liberalismus.“

***

Der erste Literaturkritiker, der Thomas Mann großen Erfolg vorhersagte, Samuel Lublinski, war Jude. Er pries die „Buddenbrooks” 1902 im Berliner Tageblatt und prophezeite dem Roman, dass er zum Klassiker aufsteigen und über Generationen gelesen werde. Ein Jude war auch Manns gehässigster Gegner: Alfred Kerr. Der verfasste unter anderem das folgende Spottgedicht auf „Thomas Bodenbruch”.

I.

Als Knabe war ich schon verknöchert;

Ob knapper Gaben knurr-ergrimmt.

Hab dann die Littratur gelöchert

Mit Bürger- und Patrizierzimt.

Sprach immer stolz mit Breite

Von meiner Väter Pleite.

II.

Ich dichte nicht — ich drockse.

Ich träume nicht — ich ochse.

Ich lasse Worte kriechen,

Die nach der Lampe riechen,

Ich ledernes Kommis’chen.

Ich kenne keine Blitze,

Kein Feuer, das erhitzt.

Ich schreibe mit dem Sitze,

Auf dem man sitzt.

Im Grund bin ich nicht bös —

Nur skrophulös.

III.

Voll hemmender Bedenklichkeit

Und zaudernder Entfaltung,

Staffier‘ ich meine Kränklichkeit

Als „Haltung“.

IV.

Meist hock‘ ich, ein gereiztes Lamm.

Musiklos, aber arbeitsam.

Mein Zustand zeugt geheime Tücke

(Man ist nicht eben ein Genie) —

Romane werden …. Schlüsselstücke:

„Das geht auf Den!“, „Das geht auf Die!“

Ich male zur Genüge

(Ach, mühsam, teigig, tonig)

Die körperlichsten Züge —

Mich selbst verschon‘ ich …

(…)

VI.

Ein Trost: ich schlage den Rekord

Im Gründlichen, Langstieligen,

Ich bleibe nach wie vor ein Hort

Gebildeter Familien.

Sie äußern keinen Widerspruch

Und schätzen Thomas Bodenbruch.

Ich bin doch voll und ganz

Die Lust des Mittelstands.

Thomas Mann heiratete in eine jüdische Familie ein und zeugte mit seiner Frau sechs halachisch-jüdische* Kinder. Sein Verleger Samuel Fischer war Jude. Gleichwohl blieb auch er nicht von den trendigen und für literarische Erkennungsdienstler offenbar karrieredienlichen Antisemitismus-Anwürfen verschont – die, by the way, nicht mehr en vogue sind, der Kursverfall der Antisemitismus-Aktie ist eklatant; ich bin gespannt, auf welche Unterstellung und Bevölkerungsgruppe sich diese Schlangenmenschen der Gesinnungskontrolle als nächstes verlegen.

In seiner als Buch veröffentlichten Magisterarbeit „Entartete Espritjuden und heroische Zionisten. Jüdischer Nietzscheanismus in der Auseinandersetzung zwischen Theodor Lessing und Thomas Mann” konstatiert Artur Abramovych die Unergiebigkeit, ja Sinnlosigkeit des Konzepts „Literarischer Antisemitismus“ (ich habe den Text in den Acta besprochen). Stattdessen untersucht der Literaturwissenschaftler den jüdischen Nietzscheanismus, zu dem wesenhaft die Kritik der Assimilation als Symptom der décadence gehörte, und die Überschneidungen mit dem sogenannten „Literarischen Antisemitismus” sind frappierend. „Der wohl größte deutsche Dichter dieser Zeit soll auf dieselbe Art zu Fall gebracht werden wie das Kaiserreich”, verweist Abramovych auf die ideologischen Motive der Antisemitenriecher. Die etablierte Sekundärliteratur zu Thomas Mann verstehe Antisemitismus „schlichtweg als die Empfindung der Andersartigkeit von Juden“, stellt der jüdische Magister fest und fragt, warum die Entdeckung von Andersartigkeit und Fremdheit zwangsläufig als negativ zu gelten habe. Die Antwort weiß nur der Wind der Wokeness…

Um es zu wiederholen, bis es „sitzt”: Bei diesen interessierten Narren gilt jede einer jüdischen Person zugeschriebene Besonderheit, Eigenart und Andersartigkeit als Antisemitismus, mindestens als ein Verbreiten von antisemitischen Klischees, Vorurteilen, „Stereotypen”, die im erkennungsdienstlichen Paradefall von einem in der seinerzeitigen antisemitischen Zeitgeistmarinade eingelegten Autor völlig automatisch und ganz unbewusst produziert wurden, ungefähr so automatisch wie zwei Generationen später zufällig in einem anderen Zeitgeist marinierte Literaturkundler ihre Ermittlungsakten gegen „literarische Antisemiten” herstellen.

Merke: Antisemitismus ist so etwas wie die sexuelle Belästigung der Germanisten.

(Das war ein Selbstzitat. Noch merke ich’s.)

Nur auf eine einzige Figur und angebliche Judenkarikatur in Thomas Manns Werk will ich in diesem Zusammenhang eingehen, den Impresario Saul Fitelberg aus dem „Doktor Faustus”. Es ist zugegeben diejenige Gestalt, bei der mich die perfide Präsumtion am meisten in den Harnisch zu bringen vermag, denn ich finde Fitelberg rührend (können Karikaturen rühren?); obendrein lässt sich aus diesem kurzen, virtuos geschriebenen Monolog mehr über die vertrackte deutsch-jüdische Geschichte lernen als aus sämtlichen Ermittlungsakten der literarischen Antisemitismusdetektoren.

Der Musikagent Fitelberg wird unangemeldet bei Adrian Leverkühn in dessen Komponistenklause im bayerischen Pfeiffering vorstellig, standesgemäß in einer Limousine mit Chauffeur (und von der Wirtin, wenn ich mich recht entsinne, als „spinnerter Uhu” angekündigt), um sich dem über die Grenzen seines Landes hinaus von einem esoterischen Ruhm umwehten menschenscheuen Tonsetzer als Manager anzudienen. Äußerlich wie ein Snob wirkend, entpuppt sich dieser Impresario als ein empathischer, kenntnisreicher, psychologisch versierter Mann, der tiefer Einblicke in die Seele des Komponisten fähig ist, was der Roman stilistisch so darstellt, dass Fitelberg alle abwehrenden Reaktionen Leverkühns auf seine Vorschläge selbst vorwegnimmt, so dass die Szene sich als ein einziger Monolog entrollt.

Der unangemeldete Besucher stellt sich vor mit den Worten: „Fitelberg, das ist ein eklatant jüdischer Name. Ich habe das Alte Testament im Leibe, und das ist eine nicht weniger ernsthafte Sache als das Deutschtum – es schafft im Grunde geringe Disposition für die Sphäre der Valse brillante. Zwar ist es ein deutscher Aberglaube, daß es da draußen nur Valse brillante gibt und Ernst nur in Deutschland. Und doch, man ist als Jude skeptisch gesinnt gegen die Welt, zugunsten des Deutschtums, auf die Gefahr hin natürlich, sich Fußtritte einzuhandeln für seine Neigung. Deutsch sein heißt ja vor allem: volkstümlich – und wer glaubt einem Juden Volkstümlichkeit? Nicht nur, daß man sie ihm nicht glaubt, man gibt ihm ein paar über den Schädel, wenn er die Zudringlichkeit hat, sich darin zu versuchen. Wir Juden haben alles zu fürchten vom deutschen Charakter, qui est essentiellement anti-sémitique, – Grund genug für uns natürlich, uns zur Welt zu halten, der wir Unterhaltung und Sensationen arrangieren, ohne daß das besagte, daß wir Windbeutel oder auf den Kopf gefallen sind.“

Als Pars pro toto sei Klaus Harpprecht, Verfasser einer emsig-pedantischen zweibändigen Thomas-Mann-Biographie, angeführt, der diesen Passus zitiert und kommentiert: „So konnte ein wohlmeinender Autor – vielleicht – einen jüdischen Erdenbürger in den zwanziger Jahren daherreden lassen. Vielleicht. Doch im Jahr 1946?“

Die nicht besonders komische Pointe ist, dass die Fitelberg-Episode ungefähr 1929 spielt. Diese Gouvernante von Biograph, übrigens Redenschreiber von Willy Brandt, Mitarbeiter des ZDF und der Zeit, 2018 verstorben, verlangte also allen umerzogenen Ernstes, ein Autor möge eine literarische Figur der späten 1920er wie einen Menschen mit dem Kenntnisstand von 1946 sprechen lassen, damit die lesenden Kleinen nicht auf frivole Gedanken kommen können.

Fitelberg fährt fort: „Sollten wir Juden, die wir ein priesterliches Volk sind, auch wenn wir in Pariser Salons minaudieren, uns nicht zum Deutschtum hingezogen fühlen und uns nicht ironisch stimmen lassen von ihm gegen die Welt und die Kunst für die kleine Freundin? Volkstümlichkeit wäre für uns eine den Pogrom herausfordernde Frechheit. Wir sind international, – aber wir sind pro-deutsch, sind es wie niemand sonst in der Welt, schon weil wir gar nicht umhinkönnen, die Verwandtschaft der Rolle von Deutschtum und Judentum auf Erden wahrzunehmen. Une analogie frappante! Gleicherweise sind sie verhaßt, verachtet, gefürchtet, beneidet, gleichermaßen befremden sie und sind befremdet. Man spricht vom Zeitalter des Nationalismus. Aber in Wirklichkeit gibt es nur zwei Nationalismen, den deutschen und den jüdischen, und der aller anderen ist Kinderspiel degegen, – wie das Stockfranzosentum eines Anatole France die reine Mondänität ist im Vergleich mit der deutschen Einsamkeit – und dem jüdischen Erwähltheitsdünkel…“

Harpprecht kommentiert: „Wie konnte es ihm widerfahren, da er doch länger als ein Jahrzehnt, dank des ‚Joseph‘, in der Welt des Alten Testaments gelebt hatte, den schwierigen Auserwähltheitsglauben der Juden mit dem biologistischen Superioritätswahn der nationalsozialistischen Rassisten in einem Atem zu nennen: nach den Ungeheuerlichkeiten, von denen er als einer der ersten mit der gebotenen Klarheit gesprochen hatte? Hatte seine Selbstkontrolle versagt?”

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, summte schon der Genosse Lenin, und noch besser ist die Selbstkontrolle, die bei Sozialisten dann freiwillige Selbstkontrolle heißt. Harpprecht setzte also die „deutsche Einsamkeit” eines Leverkühn in eins mit dem NS-Rassendünkel, und solche intellektuelle Legasthenie versperrte, obendrein zweibändig, Platz in meiner Bibliothek! Nun, das immerhin ist behoben.

Wie definiert sich eigentlich eine „Karikatur”? Eine „Persiflage”? Ein „Stereotyp”? Bei sehr kaltem Lichte besehen ist jeder Mensch eine Karikatur, jedes Leben eine Persiflage, jedes Menschen Verhalten ein Stelldichein von Stereotypen, und die sind naturgemäß von jenem Kollektiv geprägt, dem die in Rede stehende Person qua Geburt und Zufall angehört. Ein ohnehin mit dem Stilmittel der ironischen Distanz arbeitender Autor wie Thomas Mann produziert ein Personal, das sich, ob jüdisch oder nicht, in einer gewissen Karikatur- und Persiflagenähe bewegt, besonders was die Nebenfiguren betrifft. Man kann schwerlich behaupten, dass er die Lübecker Gesellschaft oder das Personal auf dem Zauberberg oder die deutschnational-protofaschistischen Diskussionszirkel im „Faustus“ nicht genauso ironisiert habe wie seine jüdischen oder jüdisch gelesenen Figuren. Adrian Leverkühn etwa hat zwei glühende ältliche Verehrerinnen, Meta Nackedey und Kunigunde Rosenstiel, eine „knochige Jüdin“, und beide gleichen sich in ihrer Kuriosität wie eine Zeit-Redakteurin der anderen. Bei Richard Wagner ist es ja dasselbe: Während in seinen Opern eine Judenkarikatur nach der anderen zutage gefördert wurde – getreulich der Devise folgend: Ist jemand im Leben Antisemit, muss er es auch im Werk sein –, übersahen die Ermittler geflissentlich die Arierkarikaturen. Was ist der tumbe Schlagetot Siegfried anderes als eine Karikatur? Und versuchen Sie mal, Wotan als „Juden“ zu interpretieren: Sofort würde er zur Karikatur! Aber keiner der Judenfahnder hat bislang eine Idee beigesteuert, wie Wagner es, im dramaturgischen Sinne, denn hätte anders machen sollen. Oder müssen.

Was Thomas Mann angeht, könnte man ihm die permanente Ironisierung als Hochmut und Anmaßung vorwerfen, doch der auktoriale Erzähler ist eben der am meisten gottähnliche, und aus der Sicht Gottes ist jeder Mensch ein bisschen lächerlich (zugleich aber auch rührend; unterschlagen wir nicht die Sympathien, die Thomas Mann seinem Personal zugleich entgegenbringt). Die meisten seiner Charaktere behandelt er als fehlbare, unfreiwillig komische Menschenwesen, die Gott wahrscheinlich nur deshalb geschaffen hat, weil er sich in seiner schöpferlichen Einsamkeit ein bisschen amüsieren möchte. Helden finden sich in Thomas Manns Werken nicht – allerdings auch keine wirklichen Schurken; höher als das gemütsverschattet-teufelsbünderische Genie Adrian Leverkühn steigt, tiefer als der Eheerschleicher Benedikt Grünlich in den „Buddenbrooks“ sinkt keine seiner Figuren. Dass Mann bei alledem wenig Neigung zur Selbstironie, aber desto mehr zur Selbststilisierung zeigte, würde wieder in das uninteressante Privatleben eines meinethalben unsympathischen Autors führen. Bemerkenswerterweise hat er seine dichterfürstliche Selbstinszenierung mit der von ihm verfügten postumen Veröffentlichung seiner Tagebücher vollkommen über den Haufen geworfen. Ob man dort auch „Antisemitisches” gefunden hat, ist meiner Aufmerksamkeit entgangen; ich bin geneigt zu sagen: gottlob.

Gern herbeigestemmt wird in diesem Zusammenhang eine Äußerung Thomas Manns aus dem Jahr 1918: „Bei uns ist der Mitregent ein schmieriger Literaturschieber wie Herzog, der sich durch Jahre von einer Kino-Diva aushalten ließ, ein Geldmacher und Geschäftsmann im Geist, von der großstädtischen Scheißeleganz des Judenbengels, der nur in der Odeonbar zu Mittag aß, aber Ceconi’s Rechnung für die teilweise Ausbesserung seines Kloakengebisses nicht bezahlte. Das ist die Revolution! Es handelt sich so gut wie ausschließlich um Juden.”

Tja, so war es wohl. Kann, übrigens, auch ein ungestelltes Foto antisemitisch sein?

Entscheidend und die Frage nach Manns „literarischem Antisemitismus” vom Tisch wischend ist die Tatsache, dass in jener Zeit, da in Deutschland die Vernichtung der Juden beschlossen und in einem erschreckenden Ausmaß exekutiert wurde, der bedeutendste lebende deutsche Autor im Exil seinen größten, innigsten, am meisten mit seinem Gegenstand sympathisierenden Roman über die Entstehung des Judentums schrieb. Als die Nationalsozialisten dem Judentum das Ende bereiten wollten, rief Thomas Mann es literarisch ins Leben.

***

Den Unterstellungen von Konjunkturrittern des Zeitgeistes – welches Zeitgeistes auch immer – gebührt nicht das letzte Wort, und auch nicht einer Replik darauf. Der Dichter selbst möge es haben:

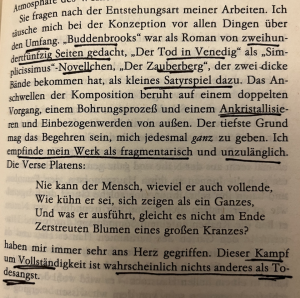

(Aus: „Meine Arbeitsweise“, Essays Band 3, 1919–1925.)

* Nicht halachisch-jüdisch, belehrt mich Freund ***, denn die Urgroßmutter von Katia Mann und Mutter von Hedwig Dohm war keine Jüdin. (Ein Jude, aber ebenfalls kein halachischer war, am antisemitischen Rande bemerkt, der Mörder von Kurt Eisner.)

PS: „Zu der Szene mit dem Bauern, dem Mann begegnete”, sendet Freund *** „noch eine kleine Fußnote: Mein Großvater war zwar kein Bauer, aber Werkselektriker (bei Agfa), und in seinem Bücherschrank stand ‚Buddenbrooks’, die sogenannte Nobelpreis-Ausgabe. Der Großvater war zwar NSDAP-Mitglied, das Buch blieb aber auch nach 1933 im Schrank. Heute steht es in meinem Regal. Vermutlich hatte mein Großvater die sogenannte Klassenschranke – eher eine Klassenmarkierung – in dem Roman wahrgenommen, allerdings mit Interesse. Er pflegte nämlich sonntags mit einem guten Mantel mit Pelzkragen auszugehen, in dem er aussah wie der Herr Fabrikdirektor. Mann wurde tatsächlich quer durch die sozialen Schichten gelesen, jedenfalls zu einer Zeit, als sich viele Arbeiter und Bauern kulturell nach oben orientierten. Und auf der anderen Seite kam TM zwar aus einer großbürgerlichen Welt, schrieb aber ohne jeden Dünkel über das Dienstpersonal und Arbeiter. Ida Jungmann in ‚Buddenbrooks’ ist nicht weniger liebevoll gezeichnet als der Unternehmer Alois Permaneder; zu den Arbeitern, die er in lübischem Platt die Wahl Thomas Buddenbrooks zum Senator kommentieren lässt, gibt es keine Herablassung. Das war bei dem sogenannten Arbeiterdichter Kurt Bartel (Kuba) schon ganz anders.”