„Nur das 18. Jahrhundert hat die Frau mit einer lasterhaften Atmosphäre zu umgeben vermocht, indem es die Umrisse der Möbel nach der Form ihrer Reize zeichnete, die lustvollen Verzerrungen, das Aufbäumen der Ekstase, mit den Wellenlinien und Wülsten von Holz und Kupfer nachahmte, durch lebhafte und kräftige Dekorationen das süßliche Schmachten der Blondine würzte und den pikanten Geschmack der Brünetten durch Tapisserien in sanften, wässrigen, fast schalen Tönen milderte.”

Joris-Karl Huysmans, „Gegen den Strich”

***

Apropos: die Blondine, die Brünette …

… der Franzose: So wie nur ein Russe den Oblomow, nur ein Deutscher den Kohlhaas eher finden als erfinden konnte, so konnte nur ein Franzose den Duc Jean Floressas Des Esseintes in die Literatur einführen.

***

Altersangaben in offiziellen Dokumenten sind diskriminierend und willkürlich. Man sollte die Entscheidung darüber, wie alt jemand ist, jeder/jedem/hen selbst überlassen (nicht nur ausgewählten Asylanten).

***

— Herr Ober, ich hatte einen Rotwein bestellt, keinen Weißwein!

— Entschuldigen Sie, wir sind ein fortschrittliches Lokal und lehnen solche Stereotype ab.

***

Was gesagt werden muss.

***

Wie erfrischend, wenn sich in die mausgraue Volksfront gegen Hass und Hetze auch die eine oder andere kleine Hyäne mischt!

Tatsächlich ist sie allenfalls ein Kätzchen; sie lärmt nur so, weil sie sich sicher fühlt im öffentlich-rechtlichen Gatter und inmitten der woken Meute. Dergleichen bizarre Statements gehorchen den hier oft und ermüdlich beschriebenen Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie unter den Vorgaben der Wokeness: Jeder, der wahrgenommen werden will, muss den Vorredner übertönen, aber da nur eine Tendenz offiziell erwünscht bzw. image- und karriereförderlich ist, müssen unsere Gesinnungsstreber dasselbe immer schriller schreien oder miauen oder i‑aahen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Freilich dürfte mit „Querdenker sind ein bisschen wie Hitler” in diesem Limbo allmählich die Tiefe des nur noch mit untermenschlicher Anstrengung zu Unterbietenden erreicht sein.

Halten wir fest: Sarah „Blinddarm” Bosetti lebt von Ihren Zwangsgebühren, obwohl einige von Ihnen auch heute noch Anne Frank umbringen würden.

***

Das führt uns zur Rubrik „Nepperinnen und Nepper, Schlepperinnen und Schlepper, Bäuerinnen- und Bauernfängerinnen und ‑fänger” (auch: „Neppende, Schleppende, Bauernfangende”).

Eins.

Er kann sich leider nicht mehr erinnern, welche genau.

Wenn Sie einmal in Ihrem Leben so etwas Gewöhnliches wie Käfer oder Würmer gegessen hätten, würden Sie sich auch nicht daran erinnern. Wo und wann er seine banale Insektenmahlzeit verspachtelt hat, weiß der grüne Graukopf wahrscheinlich ebenfalls nicht mehr, aber wenigstens das Warum wäre im Nachhinein geklärt.

(Netzfund)

PS: „Eltern-Drohung an Friday for Future-Bälger: Wenn Du Deine Käfer nicht isst, scheint morgen die Sonne!” (Leser ***)

Ansonsten könnte Gevatter Kretschmann ja, dem Beispiele Katharinas der Großen folgend, die sich öffentlich gegen die Pocken hat impfen lassen, coram publico einen Teller Grillen, Mehlwürmer und Kakerlaken verzehren und dabei über deren Geschmacksvielfalt parlieren; irgendein passender badischer Grau- oder Weißburgunder sollte sich auftreiben lassen. Wie der Marquis de Sade kundig bemerkte, rührt jeder große Genuss aus einem überwundenen Ekel; leider verhält es sich mit dem Umkehrschluss nicht so eindeutig.

PS: „Sicher wurden die grilligen Häppchen beim Empfang in einem Zelt mit der Aufschrift ‚Feinkost Käfer’ kredenzt. Das zählt aber nicht.” (Leser ***)

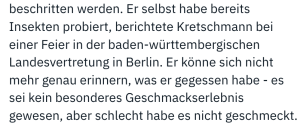

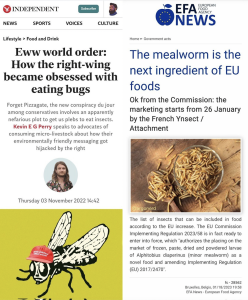

Übrigens galt die heute durchgesetzte Nötigung zur kollektive Käferfresserei zum edlen Zwecke der Klimarettung vor kurzem noch als Verschwörungstheorie närrischer Schwurbler. (Ist sie nicht süß, die Fliege mit der Trump-Mütze?)

By the way ist The Independent ein Gazettenname, der in meinen Ohren inzwischen fast so ulkig klingt wie vor vierzig Jahren das Freie Wort aus Suhl.

Zwei.

Der Begriff „Wir” bekommt etwas Schizophrenes, wenn Sawsan „the brain” Chebli ihn im Munde führt, zumal sie dieses „Wir” offenkundig als Drohung begreift. Jedes Wir statuiert schließlich ein Nicht-Wir, jeder Konsens benötigt zu seiner Stabilisierung etwas, wovon er sich abgrenzt, gegen das er sich wenden kann. Cheblis „Wir” existiert freilich nicht; die Maid gibt vor, sie glaube, dass Judenhass und Muslimhass identischen Ursprungs seien und aus der Welt der rechten Kartoffeln stammten. Ich vermute, die Juden sind ihr ziemlich egal und ihr Tweet richtet sich vor allem gegen jene Kartoffeln, die in diesem Land keine Moslems haben wollen, die Juden, Christen und Ungläubige hassen, und davon gibt es ja einige.

Mit allen anderen möge der Friede Allahs sein.

Drei.

Ich würde das etwas anders formulieren, aber es ginge in dieselbe Richtung.

Das einschränkende „Da” ist nur ein Scheibchen Salami im Vollzuge der gleichnamigen Taktik. Man soll das diesen tristen Figuren nicht durchgehen lassen.

***

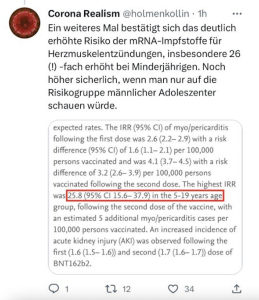

Damit sind wir beim einstweilen unerschöpflichen Thema der Coronabekämpfungsfolgen angelangt, zunächst in Verknüpfung mit hysterischen Öffentlichkeitsarbeiterinnen, die glauben, dass ihre fünfte Auffrischungs-Boosterung nicht wirkt, wenn andere ungeimpft sind.

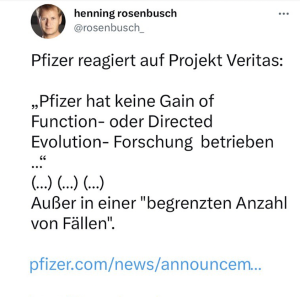

Auch wenn Leser *** insistiert, dass Schweden eine hohe Impfquote habe, aber dort trotzdem keine Übersterblichkeit registriert werde, was gegen erhebliche Impfnebenwirkungen spräche, gibt es immer mehr Befunde, die solche Folgeschäden als wahrscheinlich erscheinen lassen.

Zumal ein Hersteller mit einem CEO, dem ich nicht einmal mein Fahrrad zur letzten Ölung anvertrauen würde, sich immer tiefer in Falschaussagen verstrickt.

Währenddessen führt die öffentlich-rechtliche Nachhut mit lautem „Hoho!” und „Hehe!” ihre Rückzugsscharmützel auf.

Der Rest ist nicht Schweigen, sondern Statistik (zum offiziellen Beschwiegenwerden).

Ahimè!

***

Die nächste Rubrik heißt: Unser tägliches Quantum Schuld gebt uns heute!

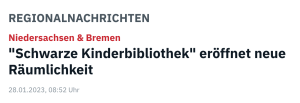

Darf ich zu diesem Behufe Ihre Aufmerksamkeit auf eine Nachricht aus einer der am weitesten fortgeschrittenen restdeutschen Kommunen von zugleich erheblicher überregionaler Relevanz lenken.

(NDR)

(n‑tv)

(Süddeutscher Beobachter)

(taz)

Durch ihren Namen zur Traktierung des Thema prädestiniert ist eine Journalistin des Radio-Bremen-Lokalmagazins Buten un binnen, weshalb sie heute das Rennen machen soll.

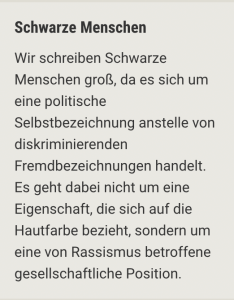

Die erste sich stellende Frage, speziell für Pennäler, die gerade gelernt haben, dass man Adjektive klein schreibt, wird in einem dem Text beigesellten Kasten beantwortet, nämlich:

Wer „schwarze” als Attribut fürderhin noch klein schreibt, begeht die Sünde der diskriminierenden Fremdbezeichnung, denn er (m/w/d) bezieht sich auf die Hautfarbe statt auf jenen systemischen, strukturellen Rassismus, den er (männlich/weiß/deutsch) durch sein Dasein befördert, verfestigt oder aktiv betreibt. Schwarz zu sein bedeutet, sich in einer von Rassismus betroffenen gesellschaftlichen Position zu befinden, obwohl es den Schwarzen in Deutschland dermaßen gut geht, dass immer neue Scharen von Kolorierten hier vorstellig werden, um zu bleiben, und dafür einiges an Geld investieren sowie Strapazen und Risiken auf sich nehmen. Und das alles nur, um eine von Rassismus betroffene gesellschaftliche Position in einem Land zu erringen, das von – immerhin spendablen und gegen Gewalttäter höchst toleranten – Rassisten bevölkert wird. Ist das nicht kurios? Sogar die exponierten schwarzen Antirassisten möchten ums Verhätscheln weiter in ihren von Rassismus betroffenen Positionen bleiben; schließlich leben sie davon.

Nachdem das klargestellt ist, kann die Moritat vom literarisch diskriminierten Schwarzenkind und der dringend gebotenen Rassentrennung beginnen.

Wir erinnern uns: Großgeschriebene Schwarze Protagonisten sind Menschen in einer von Rassismus betroffenen gesellschaftlichen Position. Tauchen solche Protagonisten in der Literatur selten auf, müsste das nach den Gesetzen der toxischen weißen Logik bedeuten, dass Rassismus gegen Schwarze zwischen weißengemachten Buchdeckeln selten vorkommt. Kann das sein? Natürlich nicht! Wenn schwarze Figuren in weißengemachter Literatur vorkommen, handelt es sich um Rassismus, und wenn sie nicht vorkommen, handelt es sich erst recht um Rassismus! Schreiben weiße Autoren über schwarze Menschen, ist das entweder, wenn sie es besonders einfühlsam meinen, „kulturelle Aneignung”, oder, wenn sie es realistisch machen, Verbreitung von Stereotypen. Eine klassische Win-win-Situation.

Ich habe keine Ahnung, was sie in Tansania und an der Elfenbeinküste lesen, aber rotbezopfte Mädchen und andere bleichgesichtige Helden dürften in originaler afrikanischer Literatur ungefähr so oft auftauchen wie Elefant, Zebra oder Gnu in den Märchen der Gebrüder Grimm.

Zum rhetorischen und sogar zum journalistischen Einmaleins gehört es, Passivsätze zu vermeiden und stattdessen die Handelnden zu benennen. Schwarze Kinder werden in der Literatur ausgegrenzt – von wem bitte? Von allen, die nicht über sie schreiben, klar. Aber welcher bibliotheksrelevante Autor stellt Schwarze als etwas Schlechtes dar? Shakespeare? Schiller? Harriet Beecher Stowe? Herman Melville? Jack London? Daniel Kehlmann? Nebenbei: Wenn Schwarze ausgegrenzt werden, also zwischen den Buchdeckeln keinen Platz finden, wie soll sie dann jemand dort zugleich als etwas Schlechtes darstellen?

Und ganz nebenbei: Warum beschweren sich eigentlich keine asiatischen Kinder darüber, dass sie in der deutschen Literatur unterrepräsentiert sind, warum klagen überhaupt Asiaten nie über ihr Diskriminiertwerden? Nur weil sie ihren Weg finden, ohne dass man ihnen hilft? Nur weil sie intelligenter – also nach den Maßstäben dieser Galgenhumorrepublik strenggenommen dümmer – sind?

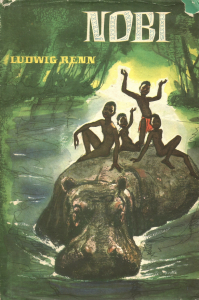

Ich habe als DDR-Kind drei Bücher gelesen, in denen das Personal fast ausschließlich aus Schwarzen bestand. Zum Beispiel, vor nunmehr etwa 52 Jahren, dieses.

Der kleine Kimani war ein Schafhirt, irgendwo in Zentralafrika – er sah im Gras liegend einem Flugzeug nach, das, wenn ich mich recht entsinne, in Richtung Nairobi flog –, und sein Abenteuer bestand darin, dass er von einer besonders saftigen, aber weit entfernt liegenden Weide erfuhr und sich mit seiner Herde dorthin auf den Weg machte, was gewisse Schwierigkeiten bei der Rückkehr nach sich zog: Einbruch der Dunkelheit, Irregehen, Begegnung mit einer Hyäne. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich bei der Lektüre mitfieberte; dass er ein Negerjunge war – wir sagten damals: Negerjunge –, hinderte mich nicht im Geringsten daran, und irgendeinen Rassendünkel empfand ich nicht (außer jenem strukturellen, den bekanntlich kaum jemand selbst bemerkt, weshalb es permanenter volkspädagogischer Belehrung und Rechtleitung bedarf).

Ähnlich verhielt es sich bei einem anderen Roman, dessen Autor, ein schwuler sächsischer Adelsspross und WK I‑Kämpfer, später zu den Kommunisten überlief, zum bekanntesten kommunistischen Schriftsteller der Weimarer Republik avancierte, von den Nationalsozialisten ins Zuchthaus gesteckt wurde, nach seiner Freilassung in die Schweiz emigrierte, im Spanienkrieg das kommunistische Thälmann-Bataillon kommandierte, nach dem nicht genug zu preisenden Sieg der Falangisten nach Mexiko floh, 1947 in die Heimat zurückkehrte, der SED beitrat und seine Schriftstellerkarriere fortsetzte. So ein Mann kann eigentlich kein – bewusster – Rassist sein. Aber was vermag die härteste linke Selbstprüfung gegen die Macht der Strukturen! Dass dieser Jugendroman, der übrigens auf eine ähnlich manichäische Weise ein antikolonialistisches Bild zeichnete wie die DEFA-Indianerfilme, in der Urfassung „Der Neger Nobi” hieß, sagt doch alles.

Wie auch immer, der Knabe Nobi ist ein Bruder Mowglis, der sich mit Elefant, Nilpferd und Schlange blendend versteht, was den Illustrator des Covers wohl zu dieser in natura absolut unmöglichen Szenerie animierte. Nobi und seine Freunde vertreiben gemeinsam mit ihrem Waffenbruder afrikanische Natur („Der Urwald kämpft” heißt ein Kapitel) die weißen „Sklavenjäger”. Dass die Weißen so gut wie nie Sklaven gejagt – das erledigten schwarze Sklavenjägerethnien – und in Wirklichkeit die Sklaverei sukzessive abgeschafft haben – die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert, also in der Kolonialzeit –, interessierte einen SED-Autor selbstverständlich herzlich wenig. „Nobi” war linke, „antirassistische”, antikapitalistische und letztlich bereits antiweiße Propaganda. Aber auch dieses Buch habe ich als Kind nicht nur ohne Rassendünkel gelesen, ich stand sogar auf der Seite der Schwarzen. Was Geschichtsmanipulation bei jungen Menschen alles bewirken kann!

Der Vollständigkeit halber folgt noch das Cover von Buch Nummer drei.

Es handelte sich um einen Fotoband mit alltäglichen Szenen dörflichen Lebens, und da keine Weißen darin vorkamen, kam auch kein Rassismus vor, nicht einmal antiweißer, obwohl ein State-of-the-art-Antirassist heute bestimmt postulieren würde, dass die Perspektive des Photographen automatisch rassistische Stereotype reproduziert habe (sofern der Photograph kein Schwarzer war, woran ich mich nicht nur nicht mehr erinnere, es wäre mir auch völlig egal gewesen).

Da Schwarze in der Literatur der Weißen so skandalös unterrepräsentiert sind, sollten schwarze Autoren vielleicht am besten selbst in die Tasten greifen und schwarze Charaktere erschaffen, übrigens keineswegs nur für schwarze Leser; wir – also das Zwanzigstel, das noch Bücher anfasst – sind ja keine Rassisten, und „wenn die Zulus einen Tolstoi haben, werden wir ihn lesen” (Saul Bellow). Wer das deutsche Förderwesen kennt, der weiß, wie niedrig die Latte für wahrhaft diverse Autor*:_Innen liegt. Ich las bei Hadmut Danisch, der ein Faible für Fotographie hat, Schwarze hätten sich darüber beschwert, dass die handelsüblichen Kameras auf das Fotografieren heller Haut eingerichtet seien und dunkelhäutige Personen eher ungünstig ablichteten (irgendwie hängt es mit den Kontrasten zusammen); der Blogger erteilte den freundlichen Rat, dass Schwarze, statt sich über die Eigenarten der weißengemachten Technik zu beschweren, einfach selbst Kameras entwickeln sollten, die mit dunkler Haut besser zurechtkämen. Das nur am Rande. Es ist gewiss nicht Sache der Weißen, sich um die Repräsentanz von Schwarzen in der Literatur zu kümmern, zumal man ihnen, sofern sie in ihren Werken schwarze Charaktere auftreten lassen, summarisch einen mindestens latent rassistischen Blick auf jene unterstellt.

Es ist übrigens bemerkenswert, dass ein Milieu, welches gemeinhin alle Unterschiede leugnet und bereits die sachte Andeutung der Möglichkeit einer Existenz von so etwas wie Rassen, die jedermann mit bloßem Auge erkennt, am liebsten mit dem Ruf nach dem Staatsanwalt ahnden würde, jetzt Bibliotheken für schwarze Kinder einrichtet.

Und, nebenbei, nicht nur für Kinder.

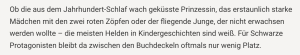

Gleichwohl liest man in dem Artikel (von Frau Schwarz):

Heißt das, dass sich ein schwarzes Kind nicht mit einer weißen literarischen Figur identifizieren kann und umgekehrt? Dass diejenigen „Rassisten” richtig liegen, die behaupten, es existierten unüberbrückbare Unterschiede zwischen den Dingens? Warum aber konnte ich mich als Kind umstandslos in Kimani und in Nobi hineinversetzen, Propaganda hin oder her?

Welche Literatur hätte „diversere” Protagonisten und vielfältigere Lebensmodelle aufzuweisen als die abendländische seit Homer?

Es ist eine Art Neuauflage der Psychoanalyse: Zuerst unterstellen sie kollektive, unbewusste, zu Strukturen verfestigte Stereotype, dann bieten sie sich als Therapeuten an, aber die Therapie soll und wird nicht enden, solange noch etwas zu holen ist. Das Projekt „Antirassismus” in einem der am wenigsten rassistischen Länder der Welt dreht sich in Wahrheit um Jobs, Geld vom Staat, Tantiemen, Imagepolitur, Tugendprahlerei und Unbegabtenförderung. Das ist alles.

***

„Black lives matter für Fortgeschrittene” (Leser ***):

Wahrscheinlich ist der strukturelle weiße Rassismus so mächtig, dass sich sogar Schwarze im Zwange dieser weißengemachten Strukturen wie weiße Rassisten aufführen.

***

In ’schland hat sich derweil die Zahl der Einzelfälle verdoppelt.

Aber in einer kultursensiblen, vom weißen Suprematismus gesäuberten Mathematik ergibt x mal 1 immer 1. Im Gebühren-TV erzählt ein grüner Häuptling inzwischen, woran es liegt.

Das heißt im Umkehrschluss, dass in den Herkunftsländern andere oder überhaupt keine Gesetze gelten und dort der Einsatz von Messern bzw. das Erstechen von Bahnpassagieren, Ehefrauen, Ungläubigen und anderen beweglichen Zielen nicht verboten ist. Ist es das, was uns der grüne Gauner – ich entschuldige mich für den Pleonasmus – sagen will?

Sie haben Blut an den Händen, und sie wissen es.

Sie haben Blut an den Händen. Blut an den Händen. Blut an den Händen. Blut an den Händen…

***

Zum Vorigen.

***

Hier spricht der Sponsor.

Ein Scheunenfund: Reste russischer Armeebestände aus den östlichen Bundesländern. Kanonenöfen aus gegossenem Eisen, hergestellt Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihre Wandstärke von 7 bis 10 mm und ihr Gewicht von ca. 65 kg gebieten Respekt. Richtig sympathisch werden sie, wenn im Innern das Holzfeuer bollert, zunächst den Ofen und seine Kochfläche und dann die Umgebung durchwärmt. Der Brennstoff sollte Holz, kann aber auch Kohle sein. Wir haben den massiven Korpus sandstrahlen lassen, was ihn zwar nicht dauerhaft schützt, aber vom Rost befreit und bei Bedarf für den Auftrag von hitzebeständigem Lack vorbereitet hat. Im Haus hat der Ofen nichts zu suchen, aber unter den angenehmen Bedingungen eines kühlen Vorfrühlingsabends oder den weniger angenehmen eines stromlosen eiskalten Wintertages tut er auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon gute Werke als Spender von Wärme sowie als Außenherd: mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zur Tee- und Glühweinzubereitung, mit massivem Steakgrill oder großer Bratplatte sowie zum Kochen mit unseren gußeisernen Woks aus Kasachstan. In unseren Ofen-Paketen erhalten Sie die Erweiterungen günstiger.

Da Sie als Klonovsky-Leser dem Klonovsky-Verleger prinzipiell sympathisch sind, gewährt Ihnen die Thomas-Hoof-Gruppe einen Rabatt von fünf Prozent (außer bei Büchern). Bitte bei der Bestellung einfach den Code „Actadiurna5“ eingeben.

(Das war eine Anzeige.)

***

Themenwechsel zum Zitat nicht nur des Tages:

„Stell Dir vor, es ist Atompilz, und Du klebst auf der Straße fest.”

(Hadmut Danisch)

Manchmal muss ich an den lustigen Vers von Peter Hacks denken:

„Zwischen zwei Weltgewässern liegst du da,

Heimat des Terrors, Mordamerika.”

(Einschaltung für Esel: Das ist keine Sympathieerklärung für Putin; ich gestatte mir die winzige private Freiheit, im derzeitigen russisch-amerikanischen Kräftemessen weder mit der einen, noch mit der anderen Seite, sondern lediglich mit dem ukrainischen Volk – aber nicht mit dem Kerl im T‑shirt! – zu sympathisieren.)

Auch jenseits des Großen Teiches gehört der Typus des linken, sich selbst, obwohl von jeder Art Liberalität so weit entfernt wie Marx oder Maduro, linksliberal nennenden Journalisten zu den unappetitlichsten Erscheinungen dieser erlösungsbedürftigen Gattung.

Freilich gibt es zwei Amerikas, wofür nicht zuletzt Elon Musk steht.

Und wenigstens auf den Kanzler kann man sich verlassen.

Damit komme ich zu einer Wiedervorlage.

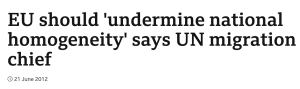

„Ein ‚Osteuropa-Experte’ von der Uni Köln äußert im Fernsehen, dass die wünschenswerte Verwestlichung der Ukraine gewiss auch die prowestlichen Kräfte in Russland bestärken werde, womit der spät- bzw. restdeutsche Staatsmythos vom ‚langen Weg nach Westen’ bzw. ins Heil seine längst fällige Osterweiterung erlebt, nachdem die Ostverschiebung deutscher Ideale 1941 ff. ja eher unglücklich verlief. Was aber bedeutet Verwestlichung für die Länder, die von diesem Phänomen beglückt bzw. heimgesucht werden? Nun, sie würden in den nächsten Jahrzehnten:

– fast alle nationalen Hoheitsrechte einbüßen;

– aber immerhin mehr westliche Waren importieren (dürfen bzw. müssen);

– (noch) weniger Nachwuchs zur Welt bringen;

– mehr Zuwanderer aus Afrika und dem Orient aufnehmen (müssen), die das mit den Geburten dann schon ausgleichen, weshalb sie selber anschließend noch weniger Kinder bekommen;

– als Folge daraus einen rapiden Zuwachs an Kriminalität und inländerfeindlicher Gewalt sowie die Invadierung von Teilen des Staatsgebietes durch kulturell und ethnisch Fremde hinzunehmen haben;

– aber auch einen Zuwachs an vor allem billigen Arbeitskräften verzeichen können;

– ihr Staatsgebiet womöglich als ein Territorium zu deklarieren haben, auf welchem für jeden Menschen der Erde dieselben unveräußerlichen Rechte gelten;

– ihre Kultur und Sprache sukzessive verlieren bzw. gegen eine ‚bereicherte’ Version eintauschen;

– die Landesverteidigung aufgeben und sich sogenannten kollektiven Sicherheitssystemen unterwerfen;

– ihre Armee wenigstens teilweise in eine unter fremdem Kommando operierende Polizeitruppe verwandeln;

– traditionelle Familienstrukturen einer intendierten und staatlich geförderten Erosion anheimzustellen haben;

– ihre Religion(en) und Sitten dem Spott subventionierter Intellektueller aussetzen;

– die Männlichkeit und die Weiblichkeit als soziale Konstrukte verachten und sukzessive beseitigen lernen;

– ein permanentes Wachsen der Staatsausgaben und der Steuern hinnehmen müssen;

– sich ebenso permanent schuldig zu bekennen haben u. a. des Rassismus, Sexismus, der Dritte-Welt-Ausbeutung sowie der Unterdrückung im Zweifelsfall rasch aufzutreibender Minderheiten;

– aber auch Toleranzpreise ausloben und Lehrstühle für Gender Studies einrichten dürfen;

– sukzessive als Volk bzw. Nation zu existieren aufhören, um, bestenfalls, als heterogenes, unsicheres, tribalisiertes Wirtschaftsgebiet zu überleben, aus dem sich die Wirtschaft bei allzu großer Unsicherheit jederzeit verabschieden mag.

Als ultimative Belohnung dürfen sie zuletzt, vielleicht nach der Türkei, Syrien und dem Irak, Mitglieder der EU werden. Warum um alles in der Welt sollte so ein vernünftiges, aufgeklärtes und leidgeprüftes Land wie Russland das ablehnen?”

Acta diurna vom 22. Februar 2014

***

Den progressiven Klerus hatte der Kleine Eckladen lange nicht mehr im Sortiment.

Das ist jener mit einer grünen Landespolitikerin verheiratete kühne Pfaffe, der bereits 2015 zum Public viewing einer „Tatort“-Folge über die Bedrohung der Gesellschaft durch Neonazis „trotz Drohungen von Rechtsradikalen”, wie weiland die Presse rühmte, in seine Kirche geladen hatte, die übrigens den Namen des Apostels Paulus trägt, der sich ja auch nicht einschüchtern und stattdessen enthaupten lassen hat. Stillers aktueller Zeitungskommentar, den mir ein Leser sandte, endet mit den Worten:

Würde dieser ungläubige Gauch in Christo tatsächlich „selbstkritisch” die Anfälligkeit von Kirchenmitgliedern für Hass und Intoleranz „untersuchen”, er käme zu einem erstaunlichen Resultat. Also für ihn selbst erstaunlichen; für unsereinen ja keineswegs, diesen Ton kenne ich von weit her.

Auf andere kirchensteuerfinanzierte Exklusionsfrömmler weist mich Leserin *** hin:

Die Kirchengebäude selbst wurde von Kaiserin Auguste Viktoria durch Spenden gefördert und in Ihrem Beisein eröffnet.

Und man fragt sich: was hat’s genützt?”

***

Die Gesamtlage des Grünen Reichs, ein Jahr nach der formellen Machtübernahme, zusammengefasst in einer Collation: