Kein Buch ist so schlecht, dass es nicht auf irgendeine Art nütze, sprach Gaius Plinius Secundus Maior, auch Plinius d. Ä. genannt, zu seinem Neffen und Adoptivsohn, dem jüngeren Plinius. Ob der römische Gelehrte und Aristokrat seine Bemerkung nach dem Besuch einer modernen Buchhandlung wiederholen würde? Die Gnade der frühen Geburt ersparte ihm jene Probe aufs Exempel. Wenn sein Ausspruch noch irgendeine Gültigkeit beanspruchen darf, dann wohl in dem Sinne, dass es heute massenweise Bücher gibt, aus denen sich zwar inhaltlich nicht das Geringste lernen lässt, die aber immerhin als Symptome einer zeitgeistgestützten inferioren Dreistigkeit einiges über den Zustand der Gesellschaft erzählen.

Ein solches Buch fiel mir dieser Tage in die Hände: „Rassistisches Erbe: Wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache umgehen”. Die Autorin heißt Susan Arndt, aber das ist ganz egal, denn wie dem Titel zu entnehmen ist, spricht dort kein Autoren-Ich, sondern ein wokes Wir, das alle rassistischen Erben des Kolonialismus in Sippenhaft nehmen will, um ihnen zu diktieren, welche Worte als unrein zu gelten haben.

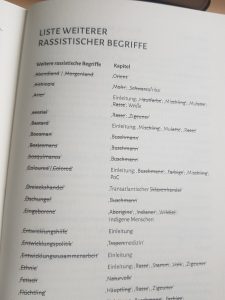

Solche Worte werden sicherheitshalber markiert.

Das sieht dann so aus:

„Orient” und „Okzident”, „Morgenland” und „Abendland” sollen verschwinden, weil, wie uns die semantische Reinigungskraft belehrt, „Himmelsrichtungen angesichts der Erdrotation relational“ sind. Sind nicht alle Längengrade gleich und wir auf jedem zuhause? Ferner möchte sie u.a. folgende Begriffe aus dem Sprachgebrauch tilgen: asozial, Bastard, Buschmann (bei Marco Buschmann wäre ich d’accord), Dschungel, dunkelhäutig, Eingeborene, entdecken, Entwicklungshilfe – die propere Maid hält Entwicklung nämlich für ein weißengemachtes „Konzept”, etwa wenn das Konzept Artillerie dem Konzept Speer gegenübertritt –, ferner: Ethnie, Farbige, Fetisch, Flüchtling, Getto, Häuptling, Hautfarbe, Heide, Lateinamerika, aber auch Amerika, Mohammedaner, Mohr, Mulatte, Naturvolk (was ist mit „Kulturvolk”? – nein, „Volk” soll überhaupt als Begriff abgeschafft werden), Naturreligion, Neue Welt (da muss der Dvořák seine Sinfonie umbenennen), Rasse, Schwarzafrika, Stamm, Tropen, Tropenmedizin, Wilde. Und selbstverständlich ultraschlimme Worte wie Neger, Eskimo, Indianer und Zigeuner.

Das Schema wird rasch offenbar: Begriffe, die kollektive Unterschiede bzw. Vielfalt beschreiben, passen der Gevatterin nicht.

„Konstruktionen von Rassen erfanden Hautfarben”, schreibt sie beispielsweise auf Seite 37 – für eine solche Semantik muss man wohl tatsächlich konstruiert oder eben als Professorin für afrikanische Literatur an einer bundesdeutschen Universität angestellt sein. Nebenbei: Ich frage mich immer, nach welchen Merkmalen unsere Woken, wenn sie Menschen mit Rassismuserfahrung suchen, eigentlich bei dieser Suche vorgehen. Ein paar Seiten vorher las man: „Alle Weißen haben über Jahrhunderte hinweg vom Kolonialismus profitiert“ – also auch die Bettler, die Bergleute, die Tagelöhner, die Latrinenreiniger –, und auf Seite 55 entdeckt unsere postkoloniale Kolonialismusprofiteurin bei vielen Weißen „eine gehörige Portion Weigerung, sich selbst als weiß und als verantwortlich für Rassismus zu begreifen“ – sie selbst und ihre Coterie natürlich ausgenommen. Diese überwiegend von weißen Steuerzahlern alimentierte Weiße behauptet also, dass Rassen konstruiert und Hautfarben eine Erfindung, aber zugleich alle Menschen weißer Hautfarbe bzw. Rasse für das Elend aller Schwarzen verantwortlich seien. Es handelt sich um ein durch die derzeit angesagteste Gesinnung harmonisiertes Spaltungsirresein.

Das Buch ist eine jener antirassistischen Wegwerf-Jeremiaden, die derzeit auf den Grabbeltischen der Buchhandlungen andere linke, miserabilistische Trendthemen verdrängt haben und bei denen es sich in Wirklichkeit um lupenreinen antiweißen Rassismus handelt. Aber warum spreche ich hier über solchen woken Tinneff? Nun, wie gesagt: Es handelt sich um ein Symptom, was an trendkonformer Dummdreistigkeit derzeit möglich ist. Außerdem ist dieser als Sprachkritik maskierte Agitprop nicht in irgendeiner linken Verlagsklitsche erschienen, sondern bei den Sprachpflegern des Duden-Verlags. Als Einstieg in mein heutiges Thema taugt das Bändchen überdies, weil die vom Duden tolerierte Einseitigkeit und schiere Geschichtsfälschung inzwischen, wie ich befürchte, dafür steht, was eine Mehrheit über Rassismus, Sklaverei und Kolonialismus zu wissen meint.

Aus dem Focus erfährt man über die ausgewiesene Geschichtskennerin Arndt: „Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin sieht die Wurzeln von Rassismus im Jahre 1492 angelegt, als Königin Isabella I. von Kastilien und ihr Mann Ferdinand V. das Königreich Granada in Südspanien eroberten, die letzte Bastion der muslimischen Mauren in Spanien. ‚Nach dieser Eroberung begann Königin Isabella von Kastilien Juden und Muslime auszuweisen, ihren Besitz zu konfiszieren und Sondersteuern zu erheben, unter der Prämisse, dass das Christentum den anderen Religionen grundsätzlich übergeordnet sei‘, so Arndt. Das Geld dieser Eroberungszüge wurde benutzt, um Christoph Kolumbus’ Expedition nach Indien zu finanzieren.”

Halten wir fest: Die tiefsten Wurzeln von Rassismus reichen bis ins Jahr 1492 und auf die iberische Halbinsel zurück – vorher und andernorts gab es keinen Rassismus. Und die Verdrängung der Mauren aus Spanien durch die Spanier war ein ‚Eroberungszug’. Mit solchen Behauptungen gilt man heute in der deutschen Presse als Experte. Die Frage, wie und warum die Moslems überhaupt nach Spanien kamen und was ihre Herrschaft für die Einheimischen bedeutete, stellt unsere Freizeit-Historikerin naturgemäß nicht.

Im Buch widerspricht sie sich auch in diesem Punkt wieder selbst, denn an anderer Stelle findet sie Rassismus bereits bei den antiken Griechen, unter anderem weil das griechische Wort Aithiopia „Brandgesichtigkeit“ bedeutet – Äthiopier sind „Brandgesichter“ –, weshalb unsere Sprachputzfrau auch diesen Begriff auf den Index setzen will. 115 Millionen fröhliche Äthiopier sind jetzt schon ganz außer Rand und Band über ihre anstehende Umbenennung.

Nachdem der Leser erfahren hat, dass der Rassismus in der Reconquista wurzelt, aber irgendwie zugleich auch in der Antike, jedenfalls von den Weißen erfunden wurde, erfährt er als nächstes Aufklärung über die Wurzeln des Kolonialismus, nämlich: „Als Vorläufer des neuzeitlichen europäischen Kolonialismus gelten die mittelalterlichen Kreuzzüge. Federführend war das Ziel, die Herrschaft des Christentums auszuweiten. Umgekehrt wurde die Behauptung, dass das Christentum die einzig wahre Religion sei, als ideologisches Mantra zelebriert.“

Federführend für die Kreuzzüge war das Ziel: Man darf, wie Karl Kraus festhielt, nicht nur keine eigenen Gedanken haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.

Die Kreuzzüge haben mit dem Kolonialismus freilich nicht das Geringste zu tun. Die Autorin will aber unbedingt Europäer dafür verantwortlich machen, dass dieser theoretisch so friedliche und kuschelige Planet von Sklaverei, Rassismus und Kolonialismus heimgesucht wurde – und wird! –, weshalb sie nachträglich willkürliche Starttermine dieser weißengemachten Plagen festlegt. Vom innerschwarzen Rassismus hat sie keine Ahnung, oder sie fingiert es zumindest trendkonform. Folgte sie der Chronologie der Ereignisse, hätte sie beispielsweise auch schreiben können:

„Als Vorläufer des neuzeitlichen muslimischen Sklavenhandels gilt die islamische Expansion im 7. und 8. Jahrhundert. Federführend war das Ziel, die Herrschaft des Islam auszuweiten. Umgekehrt wurde die Behauptung, dass der Islam die einzig wahre Religion sei, als ideologisches Mantra zelebriert.”

Damit hätte sie in einem Aufwasch gleich die Ursache der Kreuzzüge und der Reconquista behandelt. Sie waren einmal jedem Pennäler geläufig. Zunächst der Einfall der Araber in Spanien im 8. Jahrhundert, die Spur der Verwüstung, die beispielsweise der Wesir des Kalifats von Córdoba, al Mansur, Ende des 10./Anfang des 11. Jahrhunderts durch Nordspanien zog – Zamora wurde anno 981 erobert, Coimbra 987, Barcelona 985 und 1008, Santiago de Compostela 997. Dann überrannten die muslimischen Seldschuken das byzantinische Kleinasien, brannten christliche Städte nieder und leiteten die türkische Besiedlung Anatoliens ein. Zur selben Zeit fielen Tausende christliche Jerusalem-Pilger Überfällen zum Opfer; so wurde ein reich beladener Zug deutscher und niederländischer Pilger unter Führung des Bischofs von Bamberg 1064 unmittelbar vor den Toren der Heiligen Stadt von Arabern geplündert, 5000 Pilger kamen dabei ums Leben. Papst Urban II. rief 1095 die Christenheit dazu auf, „unseren Brüdern im Orient” zu Hilfe zu eilen. „Die Türken und die Araber haben sie angegriffen”, stellte der Papst korrekt fest. „Wenn ihr ihnen jetzt keinen Widerstand entgegensetzt, so werden die treuen Diener Gottes im Orient ihrem Ansturm nicht länger gewachsen sein.” So kam es zum ersten Kreuzzug. Die Züge ins heilige Land glichen dem, was bei der Bundeswehr, sie ruhe in Frieden, „strategische Vorneverteidigung” genannt wurde.

Dass sowohl in den Kreuzzügen als auch bei der Rückeroberung Spaniens und später während der Eroberung beider Amerika und im transatlantischen Sklavenhandel monströse Brutalitäten verübt wurden, bestreitet niemand. Es ist nur kein Spezifikum der Weißen. Auch die anderen Ethnien häuften ungeheure Bluttaten auf ihr Schuldkonto. Die Assyrer etwa waren ein unsagbar grausames Volk. Die nordamerikanischen Indianerstämme massakrierten sich lustvoll gegenseitig. Niemals wurden mehr Menschen umgebracht als unter Mao Chinesen von Chinesen. Was ist die Weltgeschichte anderes als eine deprimierende Serie von Mord, Krieg, Massaker, Verfolgung und Ausmerzung? Als 1648 der Westfälische Friede geschlossen wurde, lagen die deutschen Lande in Trümmern und jeder dritte Einwohner war der Soldateska oder dem Hunger zum Opfer gefallen. Zuvor hatten die Spanier in einer Blutorgie Südamerika erobert, wobei die meisten Indios wohl durch eingeschleppte Krankheiten umkamen und speziell die Azteken in der Disziplin des öffentlich zelebrierten Massenmords in der Champions League mitspielten. Davor wiederum hatten die Mongolen die slawische und die muslimische Welt verwüstet und die Bevölkerung ganzer Städte ausgerottet; Muslime ihrerseits fielen später mordend in Nordindien ein und und und.

Die Muslime kommen in Arndts Buch übrigens ausschließlich als Opfer des weißen Rassismus vor. Dass die islamische Welt das größte und langlebigste sklavistische Imperium aller Zeiten war, wie der Historiker Egon Flaig in seiner „Weltgeschichte der Sklaverei“ konstatiert, davon erfahren wir in dieser Anklageschrift gegen die Weißen mit keiner Silbe. In seiner „Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert” schreibt Leonhard Harding, Afrika-Kenner und langjähriger Professor für afrikanische Geschichte an der Universität Hamburg, die Forschung sei sich „mehr oder weniger einig”, dass durch den Sklavenhandel „etwa 29 Millionen Menschen” aus Afrika verschleppt wurden, und zwar:

„– zwölf Millionen im Transatlantischen Sklavenhandel

– neun Millionen im Transsahara-Sklavenhandel

– acht Millionen über die Swahili-Küste und das Rote Meer.”

Der transsaharische und der ostafrikanische Handel mit Menschen lag in muslimischer Hand.

Ich will ein paar geschichtliche Tatsachen in Erinnerung rufen, die heute, in Zeiten von antikolonialistischer „Fake History” und eines bestürzenden historischen Unwissens, ja Nichtwissenwollens auswendig gelernt und der autoaggressiv manipulierten Öffentlichkeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorgetragen werden sollten.

Erstens. Sklaverei existiert seit 5000 oder mehr Jahren. Ausnahmslos jede Hochkultur hat sie praktiziert. Sie ist keine Erfindung der Europäer. Nicht nur Athen und Rom, auch China, Indien, Mesopotamien, Ägypten, die Inkas und die Mayas versklavten Menschen und ließen sie für sich arbeiten. Auch „Formen der innerafrikanischen Sklaverei gab es seit undenklichen Zeiten“ (Harding, Geschichte Afrikas, S. 185).

Zweitens. Die Versklavung von Millionen Schwarzafrikanern wäre ohne die Mitwirkung innerafrikanischer Kombattanten gar nicht möglich gewesen. Schwarze Sklavenjäger übernahmen das Einfangen der Unglücklichen und ihren Transport an die Küste. Diese Menschenjagden vollzogen sich entlang ethnischer Bruchlinien; kriegerische Ethnien versklavten weniger wehrhafte. Zu allen Zeiten profitierten Afrikaner von der Versklavung anderer Afrikaner, wie auch das sich-gegenseitig-Massakrieren zur Geschichte der Völker des schwarzen Kontinents gehört. Das Mutterland der identity politics ist Ruanda.

Drittens – ich habe es schon erwähnt – waren es in der Mehrheit muslimische Sklavenhändler, die die „lebende Ware“ übers Meer verschifften.

Viertens – darüber verliert unsere Geschichtskosmetikerin ebenfalls kein Wort – wurden auch Millionen Weiße versklavt, vor allem von muslimischen Menschenjägern und Eroberern. Das zersplitterte frühmittelalterliche Europa befand sich lange in Gefahr, ein zweites Afrika zu werden; die Weltgeschichte hätte dann einen anderen Verlauf genommen.

Wer sich nach der Eroberung Jerusalems durch Salah ad-Din 1187 von den christlichen Bewohnern nicht freikaufen konnte, verfiel der Sklaverei – die Kreuzritter hatten übrigens ein knappes Jahrhundert zuvor noch alle Bewohner massakriert –; die Osmanen rekrutierten ihre Janitscharenkrieger bevorzugt aus entführten europäischen Knaben. Die Emirate von Tripolis, Tunis und Algier schickten bis weit ins 19. Jahrhundert Schiffe aus, um christliche Sklaven zu erbeuten, sowohl zur See wie an den südeuropäischen Küsten. Die USA zahlten gewaltige Tribute an diese sogenannten Barbareskenstaaten, um ihre Handelsschiffe zu schützen, bis Thomas Jefferson die Sache zu bunt wurde.

Fünftens und daraus folgend: Der Kolonialismus der Europäer nahm seinen Anfang mit der Bekämpfung der Versklavungspiraterie. Egon Flaig schreibt dazu: „Als die Briten ab 1807 den Sklavenhandel im Empire verboten, (nahmen) die Versklavungskriege im Inneren Afrikas immer schlimmere Ausmaße an. Um diese entsetzlichen Kriege zu stoppen, waren Briten und Franzosen gezwungen, auf afrikanischem Boden Fuß zu fassen und ins Innere vorzudringen. (…) Es ist darum unmöglich, die Genese des britischen und des französischen Kolonialismus in Afrika zu trennen von der Praxis des humanitären Intervenierens. Die heutigen Afrikaner wären weit überwiegend Sklaven, wenn Briten und Franzosen nicht interveniert hätten (…) Die Schlußfolgerung ist unbequem, aber logisch notwendig: Die freien Afrikaner von heute verdanken ihre Freiheit just den abolitionistischen Interventionen von Briten und Franzosen.”

Sechstens trägt der Westen zwar selbstredend seinen Teil der Schuld, aber nur im Westen entstand eine Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Allein der Westen ist dafür verantwortlich, dass die heute noch existierenden Formen von Sklaverei als Verbrechen gelten und die heutigen Afroamerikaner seit 1865 Nachfahren von freien Menschen sind.

Richten wir unseren Blick auf Deutschland. In einer Republik, die sich als ein Sühneprojekt versteht, bekommen diejenigen Geschichtsdeuter die größte Aufmerksamkeit und erhalten die meisten Fördermittel, die mit einer durchaus perversen Lust die Geschichte ihres Landes so negativ wie nur möglich darstellen. Bereits der, im pawlowschen Sinne gesprochen, bedingte Reflex der Nachgeborenen, die Kolonialzeit so selbstverständlich wie kenntnislos zu kriminalisieren, darf als eine beachtliche Dressurleistung seitens der sogenannten Antikolonialisten bestaunt werden. Über die Geschichte selbst hat uns dieser Reflex wenig mitzuteilen, er wird vielmehr selber einmal den Gegenstand künftiger Geschichtsschreibung bilden.

Ein beliebiges Beispiel. In einem Artikel zum 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion schrieb die Frankfurter Rundschau, dass „gerade der Zweite Weltkrieg im Osten Teil der aktuellen Kolonialismusdebatte in Deutschland sein“ könnte, denn: „Der Rassismus, der die Kolonialpolitik in Afrika begünstigte und legitimierte, war kein anderer Rassismus als der gegen Menschen im Osten und Zentralasien. Die Unterteilung von Menschen in höher- und minderwertige Rassen ist die Voraussetzung für den letzten Schritt: die Bereitschaft, ‚Minderwertige‘ auszubeuten und zu vernichten.“

Das soll heißen: Es gibt eine Verbindung von „Windhuk nach Auschwitz” (so lautete tatsächlich der Titel eines 2011 erschienenen Buches). Mit der historischen Wirklichkeit hat das nichts zu tun – die deutschen Kolonialisten wollten die Kolonisierten entwickeln, nicht versklaven oder vernichten, deswegen war A. Hitler auch ein entschiedener Gegner des Kolonialismus. Jedenfalls lassen sich für alle deutschen Kolonien Gemeinsamkeiten feststellen, die zumindest die These ad absurdum führen, der Kolonialismus sei ein einziges Verbrechen gewesen und gegen den Willen der Eingeborenen durchgesetzt worden.

„Das deutsche Kolonialreich fraß sich wie ein Krebsgeschwür in afrikanische und asiatische Räume“, faucht unsere hiermit letztmals zitierte Sprachkrebsbekämpferin Susan Arndt, und ich muss sofort an die geflügelten Worte einer anderen Rassistin desselben Vornamens denken, Susan Sontag: „The white race is the cancer of human history”, zu Papier gebracht im Jahre der Herrin 1967.

Nach den notwendigen Klarstellungen zur Sklaverei obliegen mir nun jene zum deutschen Krebsgeschwür Kolonialismus.

Zunächst einmal trafen die Kolonialisten in Afrika auf eine Welt aus Gesetzlosigkeit, Willkür, Stammeskriegen, Leibeigenschaft und Sklavenhandel. Bei jenen Stämmen oder Ethnien, die unter diesen Zuständen litten, waren sie deshalb oft willkommen. Im Togoland einten die Deutschen ein Gebiet, das 200 Jahre lang von Kriegen und Konflikten zerrissen worden war. In Deutsch-Südwestafrika fanden die Missionare, Händler und Siedler, „ein Land vor, das”, so der kanadische Historiker Bruce Gilley, „in jeder Beziehung gesetzlos und gewalttätig war. Die unterschiedlichen Volksgruppen lebten hier in fließenden Gebieten ohne klar umrissene Grenzen. Das heutige Namibia war lange vor der Ankunft der Deutschen ein gefährlicher Ort voller Rinderdiebe, Sklaventreiber und Krieg.” Der Historiker verweist auf das Massaker der Nama an den Herero am 23. August 1850, vollzogen an einem Ort, der heute noch „Mordkuppe” heißt.

(Das Buch von Gilley trägt den wundervoll freisinnigen Titel „Verteidigung des deutschen Kolonialismus” und kann, ja sollte hier bestellt werden)

Rein zahlenmäßig verschwanden die Kolonialisten übrigens in der Masse der Einheimischen; ohne die bereitwillige Mitwirkung großer Teile der Kolonialvölker hätte der Kolonialismus also überhaupt nicht funktionieren können. 1904 verwalteten 280 deutsche und 50 eingeborene Beamte das gesamte Deutsch-Ostafrika, eine Kolonie, in der acht Millionen Afrikaner lebten und die fast doppelt so groß wie das Deutsche Kaiserreich war.

Die deutschen Kolonisatoren erschlossen Land, bauten Straßen, Bahnlinien, Häfen, Krankenhäuser und Schulen, errichteten stabile Verwaltungen und bildeten einheimische Beamte aus. Das heißt, sie brachten jenen Fortschritt, den es genau deshalb nicht mehr geben soll. Zwischen 1894 und 1913 verdreifachte sich der landwirtschaftliche Umsatz in Deutsch-Ostafrika. Die 1250 Kilometer lange Bahnlinie vom Tanganyika-See nach Dar-es-Salaam ist noch heute eine wirtschaftliche Hauptachse in Tansania. In Kamerun wurden bis 1913 beinahe 600 Kakaoplantagen gegründet; außerdem ließen die Deutschen Gummiplantagen anlegen, um die wilde Ernte von Gummibäumen zu beenden. Gummi- und Kakaoexport wurden zur Haupteinnahmequelle von Deutsch-Kamerun. Es bildete sich eine schwarze Mittelklasse aus Produzenten und Händlern. In Togoland, dessen Transportsystem zuvor aus Trägern und Einbaumpaddlern bestand, errichteten die Deutschen 1000 Kilometer Straßen, drei Eisenbahnlinien und einen Hafen in Lomé.

In Deutsch-Ostafrika eröffnete die Kolonialverwaltung von 1902 bis 1914 99 öffentliche Schulen und 1800 Missionarsschulen. Vergleichbares vollzog sich in den anderen Kolonien. Das war ein für die damalige Zeit außergewöhnliches Investment einer Kolonialverwaltung in die Bildung und die geistigen Fähigkeiten eines Untertanenvolkes, und man begreift, warum Hitler ein Gegner des Kolonialismus altdeutscher Prägung war.

Am Rande: Die anno 1898 vom Kaiserreich auf 99 Jahre gepachtete nordchinesische Hafenstadt Quingdao wurde von Modernisierern aus ganz China besucht, chinesische Provinzgouverneure lobten die deutsche Verwaltung und kopierten deren Methoden. Das Volk wanderte in Scharen ein. Der erste Präsident des modernen China, Sun Yat-Sen, erklärte: „In dreitausend Jahren hat China in Quingdao nicht geschafft, was die Deutschen in fünfzehn Jahren geschafft haben.”

Den Kolonialhaushalt, den der Reichstag 1914 verabschiedete und der umfassende Reformen für die medizinische Versorgung, die Ausbildung, die Eigentumsrechte, die Mindestlöhne und Arbeitszeitbegrenzungen der Einheimischen vorsah, nannte der Historiker Woodruff D. Smith in seinem Buch „The German Colonial Empire” (1978) „die umfassendste Erklärung einer Kolonialmacht über ihre selbstauferlegte Verantwortung gegenüber den Kolonialvölkern und der Begrenzung der Kolonialmacht”.

Übrigens: 1896 erließ der Ostafrika-Gouverneur Herman von Wissman Gesetze, um die Wilderei auf Elefanten zu verbieten und die ersten Reservate zu schaffen. Der Naturkundler Carl Georg Schillings schlug die Errichtung von Naturschutzparks vor; die heutige Serengeti ist ein Resultat dieser Bestrebungen.

Der größte humanitäre Beitrag der Deutschen war indes die Heilung der afrikanischen Schlafkrankheit, einer durch die Tsetse-Fliege verbreiteten Seuche, die allein in Ostafrika im Jahr 1903 bis zu einer Million Menschen dahinraffte. Robert Koch, männlich, weiß, deutsch, gelang 1910 der Durchbruch bei der Bekämpfung des Erregers vermittels synthetisch hergestellter Chemikalien. 1916 entwickelte Bayer den ersten Impfstoff: „Germanin”. Allein aufgrund dieser medizinischen Errungenschaft, schreiben die ghanaischen Historiker Isaac Brako und Seth Frimpong, könne man „die deutsche Präsenz in Afrika als völlig gerechtfertigt bezeichnen”.

Wohin die Deutschen ihre Stiefel setzten, beendeten sie die Sklaverei. In Deutsch-Kamerun etwa wurde die Sklaverei 1895 abgeschafft, bis 1900 war sie völlig verschwunden. Die Zahl der Sklaven in Ostafrika unter deutscher Herrschaft fiel von ca. einer Million anno 1890 auf ca. 200.000 im Jahr 1914; in den 1920er Jahren war sie verschwunden. Die vielleicht bündigste Zusammenfassung dessen, was der deutsche Kolonialismus war, lieferte der niedersächsische Mediziner und Entdecker Ludwig Wolf – er starb 1889 in Westafrika an Malaria –, indem er den König von Dahomé überzeugte, seine Sklaven nicht bei den alljährlichen Opferriten umzubringen, sondern in der Landwirtschaft einzusetzen.

Wie verhält es sich aber mit der Behauptung, das Reich habe die Kolonien „ausgeplündert”? Das Handelsvolumen aller deutschen Kolonien überstieg nie mehr als 0,5 Prozent des gesamten Handels des Deutschen Reiches, rechnet Bruce Gilley vor; der Kolonialismus war für das Kaiserreich eher ein Verlustgeschäft. Symptomatisch ist Bismarcks Stoßseufzer: „Ich will nichts von neuen Landgewinnen hören, ich will wirtschaftliche Erfolge in Ostafrika sehen.”

Es gibt ein Detail der damaligen Zeit, das uns heute als das einzig relevante verkauft wird: Kolonialgewalt. Selbstverständlich kam es auch in den Gebieten unter deutscher Verwaltung zu Übergriffen – ein Personal, das sich für Kolonialprojekte rekrutieren lässt, besteht naturgemäß zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz aus Abenteurern und zwielichtigen Gesellen –, doch diese Übergriffe seitens der Kolonialverwaltung wurden immerhin aktenkundig und regelmäßig im Reichstag debattiert.

Für empfindsame Gemüter der Generation „Schneeflöckchen” ist es entsetzlich, dass in den Kolonien die Prügelstrafe zum Einsatz kam. Der Hinweis, dass diese Form der Bestrafung allgemein akzeptiert wurde und die Eingeborenen von ihren Häuptlingen Prügel gewohnt waren, gilt wahrscheinlich als nicht hilfreich. Eigentlich hätten die Deutschen Gefängnisse bauen und Delinquenten nach deren Verurteilung einsperren müssen. Allerdings wäre in einem solchen Fall einer Familie der Ernährer weggenommen und sie damit dem Hunger überantwortet worden, weshalb die Körperstrafe als das geringere Übel, mithin als humaner galt.

Damit wären wir beim inzwischen alles überlagernden Aspekt des deutschen Kolonialismus angelangt: der gewaltsamen Niederwerfung von Aufständen. In Deutsch-Südwestafrika soll sogar ein Völkermord an den Herero und Nama stattgefunden haben, für dessen Wiedergutmachung unser damaliger Außenschuldabträger Heiko Maas mehr als ein Jahrhundert später 1,1 Milliarden Euronen aus dem deutschen Sparstrumpf ins einstige Deutsch-Südwest zu transferieren versprach.

Aber war es tatsächlich ein Völkermord? * Zu einem Völkermord gehören der Vorsatz sowie eine gewisse Planung. Ich würde die Niederschlagung des Aufstands und die Vertreibung der Herero in die Omaheke-Trockensavanne eher als Massaker bezeichnen, solange ich das noch darf. (Robert Habeck könnte einwenden, dass es überhaupt keine Völker gibt und insofern der ganze Tatbestand gegenstandslos sei, aber dieses Fass machen wir heute nicht auf.) Viele brave Deutsche wollen sich den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts aber nicht nehmen lassen, also bleiben wir bei diesem Begriff. Dem Völkermord voraus ging übrigens eine Völkerrettung, nämlich zur Zeit der großen Rinderpest 1896/97, die den Herero einen Großteil ihrer Herden hinwegraffte. Die Deutschen errichteten sofort eine Quarantänezone. „Ohne Lohn und Nahrung von den deutschen Siedlern wäre ein Großteil der Herero aufgrund der Rinderpest sicher verhungert”, schreibt Gilley. „Die Nama oder andere Volksgruppen hätten kaum Suppenküchen für sie eingerichtet.”

Im Jahr 1903 setzte die Reichsregierung die Obergrenze für Siedler in Deutsch-Südwest aus. Keine Obergrenze!, das war schon damals ein Fehler, die Zahl der Siedelnden stieg rasch auf 14.000, die Migrantenfeindlichkeit bei den Herero und Nama wuchs, schließlich griffen sie Farmen, Höfe und Missionen an, sabotierten Eisenbahnen und Telegrafen. Am ersten Tag der Erhebung brachten die Aufständischen 123 Deutsche um. Das Ausmaß der Brutalität bei der Niederwerfung der Emeute durch General Lothar von Trotha war natürlich kriminell und der Bedrohung völlig unangemessen. Es kam zu Protesten in Deutschland, im Reichstag wurde der Fall behandelt, der Kaiser erklärte Trothas Erlass an die Herero für nichtig, der General wurde gerügt und abberufen.

Man darf zumindest feststellen, dass von Trothas brutales Vorgehen im Widerspruch zur sonstigen deutschen Kolonialpolitik stand.

Etablierte Kolonialhistoriker halten sofort den Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika 1905-07 dagegen, der von ihnen als Befreiungsbewegung dargestellt wird, aber das ist alles andere als eindeutig, es gibt auch die Gegenmeinung, dass es dem losen Bündnis von Häuptlingen nur darum ging, ihre althergebrachten Privilegien durch das Plündern und Überfallen schwächerer Stämme sowie das Erbeuten von Sklaven wiederzuerlangen. Später, notiert Gilley, hätten antikoloniale Forscher die Todeszahlen „ins Astronomische getrieben”, indem sie sämtliche Todesopfer durch Hunger, Seuchen und Stammeskonflikte dazuzählten, die nach der Niederschlagung des Aufstandes starben. „Egal, wie hoch die zivilen Opferzahlen waren – diese Toten waren Opfer des Aufstandes, nicht der deutschen Ordnungsmacht. Die Rebellen zerstörten den Frieden, den die Deutschen gebracht hatten.”

Umgekehrt gab es so viele Beispiele für die Anhänglichkeit der Einheimischen, die belegen, dass die fremden Herrscher keineswegs unpopulär oder verhasst gewesen sind. Das zeigte sich vor allem während der Loyalitäts-Nagelprobe des Ersten Weltkriegs. Heinrich Schnee, der letzte Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, beschreibt in seinen Erinnerungen die unermüdlichen Anstrengungen der afrikanischen Soldaten und Helfer im Kampf gegen die Truppen der Entente. Die tapferen, meistens muslimischen schwarzen Askari, Allah segne sie und erfülle ihre Wünsche im Jenseits, kämpften bis zum 23. November 1918 weiter, bis nach der Kapitulation. Der Begriff „Askaritreue” wurde damals sprichwörtlich.

Als Briten und Franzosen die Kolonie Deutsch-Kamerun eroberten, flohen über 6.000 einheimische Soldaten und 12.000 andere Eingeborene – da es sich um eine deutsche Kolonie handelte, ist man geneigt zu sagen: Zivilisten – sowie 117 Häuptlinge samt Gefolge mit den Deutschen aus Kamerun nach Spanisch-Guinea. Weitere 20.000 Kameruner, die den Deutschen ins Exil folgen wollten, wurden von den spanischen Behörden zurückgewiesen. „Unsere Liebe und Treue sind unverbrüchlich”, schrieben die 117 Häuptlinge in einem offenen Brief. „Wir hegen nur einen Wunsch: mit der deutschen Regierung nach Kamerun zurückzukehren.”

Die Herero veranstalteten für ihren Anführer Samuel Maharero 1923 ein deutsches Staatsbegräbnis und präsentierten sich dabei als deutsche Reichsbürger – das wäre heute ein Fall für den Verfassungsschutz. Das heißt, dieses Volk unterschied neunzehn Jahre nach dem Angriff auf seine Existenz klar zwischen dem Deutschen Reich und einem General von Trotha. „Für die Herero war die Beerdigung Mahareros das größte soziale und politische Ereignis seit dem Krieg, das für sie den Beginn einer neuen Ära markierte. Sie zeigten sich wieder als sich selbst verwaltende politische Gemeinschaft“, liest man in der Wikipedia. In deutschen Uniformen, die bei den Herero auch nach der Kolonialzeit große Beliebtheit genossen, zeigten sie sich als Selbstverwalter. Das muss man nicht kommentieren.

Martin Diobobe, der als 20jähriger aus Kamerun nach Deutschland kam und sich dort zum „Zugführer Erster Klasse” emporarbeitete, versicherte im Mai 1919 in einem Schreiben an den letzten deutschen Kolonialminister Johannes Bell, der „einzige Wunsch der Eingeborenen” sei es, „deutsch zu bleiben”. Am 19. Juni 1919 sandte Diobobe „als berufener Vertreter der Duala Leute aus Kamerun“ eine gleichlautende „Eingabe der in Deutschland lebenden Afrikaner an die Nationalversammlung”; sie schloss mit der Aufforderung, dieses Schreiben in allen Zeitungen zu veröffentlichen, „damit die Bevölkerung weiß, wir sind reichstreu”. Auch der Bund der deutschen Togoländer wandte sich an den Völkerbund, um eine Rückkehr zur deutschen Kolonialherrschaft zu fordern.

Bis heute – um eine paradoxe Formulierung zu wählen – sind die Deutschen in Afrika populärer als bei sich daheim. Die heutigen Post- oder Antikolonialisten sind hierzulande überwiegend Weiße, und die Schwarzen unter ihnen nehmen gern die Vorzüge in Kauf, die ihnen jener Erdteil bietet, den sie summarisch anklagen.

Inzwischen werfen Antikolonialisten den weißen Kolonialisten sogar vor, die Erforschung der Kultur, der Sprachen und der Sitten der Eingeborenen sei nichts als rassistischer Herrenmenschendünkel gewesen. Auch der Versuch, den Afrikanern Zugang zur Bildung im europäischen Sinne zu ermöglichen, bedeutet aus dieser unerbittlich identitären Perspektive lediglich eine Unterdrückung der afrikanischen Eigenart. Für die echten Zeloten des Postkolonialismus fällt wohl sogar die Abschaffung von Kannibalismus und Menschenopfern unter kulturelle Unterdrückung.

Ich komme zum Resümee. Es geht immer um Geld, auch beim Post- oder Antikolonialismus. Es geht darum, den Weißen Generationen später eine Erbschuld einzureden, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen und sie abzukassieren, indem man behauptet, Afrika leide bis heute unter den Folgen des weißen Kolonialismus und der weißen Sklaverei, die Weißen seien allesamt Rassisten oder Profiteure des Rassismus. Dafür sollen sie zahlen, teils direkt an die Aktivisten des Antirassismus, teils an die Afrikaner, und vor allem sollen sie immer mehr Schwarze nach Europa einwandern lassen. Die Frage, was die Milliarden oder sogar Billionen Entwicklungshilfe an den schwarzen Kontinent eigentlich gebracht haben, wäre dabei eine separate Betrachtung wert.

Der ganze postkoloniale Radau findet unter dem Label Entschädigung statt. Folglich müssten die Nachfahren der Versklavten auch bei den Nachkommen der wichtigsten afrikanischen Versklaver-Ethnien Entschädigungszahlungen einklagen; stattdessen wollen die Nachkommen der Versklaver sich heute ebenfalls von den Weißen entschädigen lassen. Und von Entschädigungsforderungen an muslimische Länder habe ich noch nie gehört.

Während diejenigen Völker, die die Sklaverei zwar auch praktiziert, aber schließlich abgeschafft und die Idee ihrer Unrechtmäßigkeit überhaupt erst hervorgebracht haben, Generationen später an die Nachkommen sowohl von schwarzen Sklaven als auch von schwarzen Versklavern Entschädigung zahlen sollen, spielen weder das muslimische Sklaverei-Imperium noch die Millionen Menschen, die bis heute unter sklavenähnlichen Bedingungen leben, in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle. Die anderen Völkerschaften und Ethnien denken nicht im Traum daran, es den Weißen gleichzutun, alle Welt um Verzeihung zu bitten und grenzenlose Wiedergutmachungsleistungen zu offerieren. Wo keine linke kulturelle Selbstverachtung die Tore öffnet, winkt keine Beute. Wo keine Beute winkt, wird auch nicht moralisiert.

* Die Frage, ob die deutsche Schutztruppe einen „Völkermord” an den Herero beging, habe ich hier ausführlicher besprochen (etwas scrollen, bis der Name Lothar von Trotha auftaucht), komprimiert hier oder hier, allerdings jeweils hinter der Bezahlschranke.